关于赃物的善意取得问题

发布时间:2015年09月25日浏览量:183来源:上海法治报作者: 李长坤

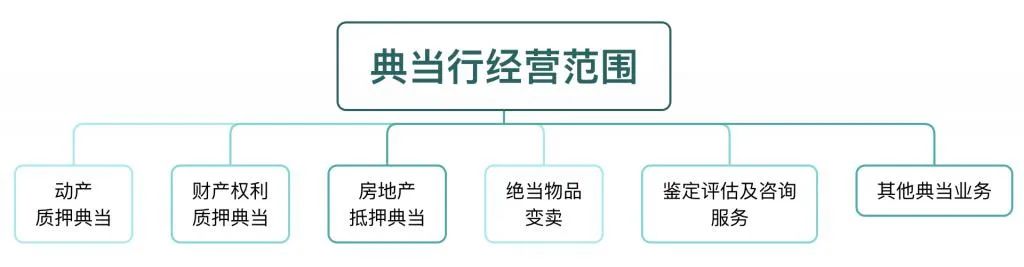

一项重要制度

善意取得是物权法上的一项重要制度,是以牺牲真正所有权人的权利(静的安全)为代价,维护动态的交易安全的一种法律设置。按我国民法学界的通说,所谓善意取得,是指无权处分其占有物的动产占有人将该物转让给他人,善意受让人依法取得该物的所有权。实践中,犯罪分子取得赃物后,常将赃物予以变卖,甚至几易其手;或将赃款用于归还债务,等等。对此,司法机关能否以第三人获得的财物系赃物为由一追到底,抑或第三人可以其系善意取得赃物为由对抗追赃?司法实践中做法不一,较为混乱。具体操作过程中,司法机关往往基于朴素的价值观念或者维稳需要作出判断,在决定是否追赃时主要考虑会否增加新的社会不稳定因素、会否给司法机关工作带来负面影响等问题。比如,遇到被害人生活较为困难,不予发赃可能引发较为严重后果时,司法机关往往会去做善意第三人的工作,将赃物发还被害人,使事态平息。应当说,基层办案人员的做法虽具有较大的随意性,但将社会稳定因素等考虑在内也是无奈之举。同时,实践中被典当的赃物能否适用善意取得争议较大。如一些盗窃犯罪分子将所窃取的贵重黄金饰品予以典当,案发后司法机关去典当行调取赃物,典当行以取得物品手续合法为由拒绝退出,有些案件的被害人无奈向典当行赎当后才取回被窃物品。

从我国法律规定看,尽管民事法律中一直承认善意取得原则,但没有涉及赃物的善意取得问题。2007年3月颁布的《物权法》虽明确规定了善意取得原则,但同样回避了赃物对该原则的适用问题。其实,在《物权法》制订过程中,曾考虑规定盗抢物等赃物的善意取得问题,但考虑到赃物主要由司法机关依照刑法、刑事诉讼法等有关法律的规定追缴后退回所有权人,至于追赃过程中如何保护善意受让人的权益,可以通过进一步完善刑事法律规定解决,故最终未作出相应规定。从刑事立法看,刑法、刑事诉讼法等基本刑事法律中并无赃物能否适用善意取得的规定。而刑事司法解释虽然涉及到这一问题,但对赃物能否适用善意取得制度所持立场并不一致。如1992年8月最高人民法院研究室《关于对诈骗后抵债的赃物能否判决追缴问题的电话答复》规定:“赃物的追缴并不限于犯罪分子本人,对犯罪分子转移、隐匿、抵债的,均应顺着赃款、赃物的流向一追到底,即使享有债权的人善意取得赃物,也应追缴。”而2011年3月“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第10条明确规定:“他人善意取得诈骗财物的,不予追缴。”

笔者认为,如果第三人系善意取得赃物的,应当适用善意取得原则,被害人(也就是原物主)并不拥有请求返还赃物的权利。主要理由是:对赃物善意取得制度的设置,主要体现为所有权保护与交易安全两者间的利益衡量与价值判断。在当前我们正在建立与完善社会主义市场经济体制的过程当中,应侧重于交易安全和效率价值,强调对善意第三人的保护,同时兼顾财产所有权的“静的安全”。而且,对交易安全的保护也是相关国际公约的要求,目前我国批准通过且规定有没收内容的国际刑事公约,如《联合国禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》、《联合国反腐败公约》等,均要求在追缴没收过程中,注重对善意第三人权利的保护,不得作出损害善意第三人权利的解释。具体说来,赃物适用善意取得应当满足如下条件:(1)取得人并不明知所获财物系赃物;(2)取得之物须为法律所允许流通,且须在公开市场或经合理的交易方式取得赃物;(3)取得赃物必须支付合理的对价,如果系通过馈赠或明显低于市场价值的价格等手段取得赃物的,不能认定为善意取得;(4)物品已经交付给受让人,需要登记的,已经办理相关登记手续;(5)取得赃物应非源于违法犯罪事由,比如,将诈骗所得赃款用于归还非法债务与非法经济活动的,不能认定为善意取得。

探讨特殊情形

具体来说,存在以下特殊情形需要探讨:

其一,行为人将赃款用于购买保险的,取得赃款的保险公司适用善意取得原则,但司法机关可通过退保等民事手段予以追偿,以保护被害人利益。当前,犯罪分子将犯罪所得投入保险公司为自己或亲属购买保险,或者将保险作为洗钱的“保险通道”,使越来越多的赃款流入保险公司。此种情形下司法机关不能对已转化为保险费的赃款进行追缴,但是,如果不对赃款进行追缴,被害人遭受的损失无法弥补,犯罪分子或其亲属却仍在享有保险所带来的人身保障等利益,则显然违背了基本的社会公平正义,无法为社会公众所接受。不过,在保险公司提供的格式合同中,一般都有关于投保人解除保险合同(俗称退保)的条款,且不附加条件。鉴于退保是投保人的法定权利,故我们可考虑借助退保这一民事手段来解决前述冲突问题。具体操作上,一方面,司法机关可为犯罪分子提供条件,使其能够行使退保权利,向保险公司提出退保,并办理必要的手续,由司法机关接受因退保而返还的赃款,依法进行处置。另一方面,鉴于实践中可能存在犯罪分子拒绝行使退保权利的情形,应考虑允许法院执行人员直接持生效法律文书到保险公司办理退保手续,这样既不会损害保险公司的应得利益,也保证了对赃款的依法追偿。

其二,行为人基于正当交易事由已将赃款支付给第三人,但因刑事案件案发未能继续履行合同,取得赃款的第三人仅丧失交易机会的,一般不能适用善意取得原则。如被告人傅某与卖房人王某签订了房地产交易合同,傅某将诈骗所得113万元支付给王某作为购房首付款,之后傅某因诈骗案发被抓,房产交易未能继续。在司法机关追缴该113万元赃款时,王某以系善意取得为由拒绝退款。笔者认为,王某收取的首付款113万元并未支付合理对价,其损失的仅是一个交易机会,而且该案中,由于房产价格上涨,王某不仅没有实际遭受损失,反而因交易未成功获得了更大的利益,故不应认定为善意取得,应对113万元予以追缴。当然,如果王某因失去该交易机会确实造成了一定经济损失的,可以基于公平原则从购房首付款中适当予以补偿。

其三,行为人基于第三人提供了一定的劳务而将所获赃款支付给第三人的,应当视第三人所获赃款数额与提供劳务的情况,认定第三人对赃款能否适用善意取得以及可善意取得之数额。如2008年轰动全国的“万里大造林”非法经营案中,对于明星何某某、高某某的400余万元代言费能否适用善意取得争议极大。笔者认为,如果何、高两人收受400余万元代言费时,并不知晓“万里大造林”项目的非法属性,而且确实进行了大量的演出,支付了与所收受的400余万元对等劳务的,则两人收受的400余万元代言费可认定为善意取得,不再予以追缴。但是,如果收受的400余万元明显超出了正常的劳动报酬的话,也可由法院决定部分予以追缴。当然,如果有证据证明何某某、高某某在收受代言费时,即已知道“万里大造林”项目的非法属性,则应当认定非法经营共犯,400余万元代言费可直接认定为犯罪所得予以追缴。

其四,被典当的赃物不能适用善意取得。实践中,一些犯罪分子利用典当管理制度与典当人员思想上的漏洞而销赃的情况较为常见。主要体现在:许多典当行基于黄金首饰等小件物品丢失原始票据的人比较多,出于方便对该类物品没有权属的证明要求;而且,因来路不正的物品当价较低,且多数没人回赎,一些典当行贪图高额利润,往往来者不拒。从我国现行的《典当管理办法》等规定看,对于赃当行为如何处理没有相应规定,实践中做法非常混乱。笔者认为,对典当物品能否适用善意取得之问题,可以参照台湾地区及新西兰法律对典当业的相关规定来处理。如台湾地区《当铺业法》第26条“赃物物主之取回方式”规定:“当铺业之负责人或其营业人员依本法规定收当之物品,经查明系赃物时,其物主得以质当金额赎回。当铺业之负责人或其营业人员非依本法规定收当之物品,经查明系赃物时,应无偿发还原物主;原物主已先赎回者,应将其赎回金额发还。”整体而言,对被典当的赃物不应适用善意取得,但同时应充分保护典当行业的合法权益。具体来说:(1)如果典当行切实履行了审核义务,没有过失,系善意收取赃当,原物主可持当物所有权证据办理认领手续,按典当行实付当金数额赎取当物,但可免交当金利息和其他费用。(2)如果典当行违反典当管理制度,未尽审查注意义务予以收当,则应将典当物品无偿发还被害人。(3)即使典当行尽到了一定的审查注意义务,但未按照典当管理法规规定的主要流程进行操作的,鉴于典当行应该负有较高的审查当物来源的义务,而且防范销赃是典当从业者永恒的课题,故此种情形仍不能认定为善意收取赃当,典当行应对其疏忽造成的损失承担全部责任,须将典当物品无偿发还被害人。

(作者系上海市第一中级人民法院刑二庭审判长、法学博士)

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英群(52233943),加入时请注明典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻