北京北京二中院针对商业银行质押担保风险并提出防范建议

发布时间:2013年12月16日浏览量:100来源:辽宁典当网作者:佚名

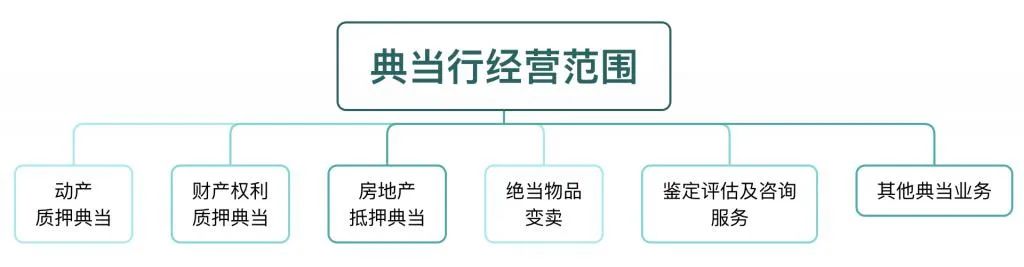

动产质押担保贷款是企业向金融机构融资的一种常见方式。北京市第二中级人民法院通过调研发现,由于现行法律法规对金融机构在动产质押担保贷款中引入第三方保管人的规定尚不完善,导致动产质押担保贷款纠纷案件时有发生,质物的交付失当和监管失灵等问题直接影响到债权人银行方权利的实现,为此,二中院提出建议:慎重选择保管人、明确约定质物的补足以及完善质物的出仓审批程序。

现行金融机构动产质押担保贷款模式,已由出质人简单地将质物交由质权人占有的传统模式,发展为引入第三方,如物流公司或仓储公司等对质物进行保管的新型模式。但银行在确定保管人时,却往往疏于考察保管人的信用度、资本规模及偿付能力。尽管银行、出质人与保管人签订的监管协议中明确约定了保管人的赔偿责任,但是一旦质物在监管过程中流失或保管人“消失”,银行的利益还是会受到损害。

很多案例中,作为质物的货物,并不完全是固定不变的,根据质物的特性,有些货物成为质物后仍处于不断的流动之中。对于流动性质物,如何保证质物的价值成为各方需要面临的难题。实践中,关于质物出仓审批手续很少有详细约定,实际操作空间宽阔,质物的可控性几乎没有保障。

我国法律规定了浮动抵押,但没有浮动质押之说,因此质物的出仓与补足,实际上是质物的替换,由出质人提供新的质物作为担保,以达到处分原质物的目的。银行与出质人、保管人签订的监管协议中约定了允许质物出仓,却未有任何关于质物补足的约定,导致质物在未补足情况下流失。

针对上述风险,二中院对提出如下建议:

慎重选择保管人。银行在选择保管人时,不仅要考虑其信用度和保管水平,同时必须对保管人资本规模、偿付能力以及保管人与出质人关系等方面进行综合考察,防范监管失灵致使质物流失的风险。

明确约定质物的补足。在签订抵押合同时各方应对质物的补充方式作出明确的约定。同时银行在质物出仓补仓时应履行相应监管职能,以最大程度地保障自身权益。

完善质物的出仓审批程序。在质物监管过程中如果允许质物出仓,银行应尽可能地细致地对质物出仓程序进行约定,如出质人须以什么形式提出质物出仓申请;具体审批手续;保管人放行质物的凭据等。

温馨提示:

1、更多典当相关新闻请登录辽宁典当网(www.lndiandang.com)或关注“辽宁典当”(lndiandang)官方微信公众平台。

2、如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英超级群(52233943),加入时请注名典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻