浅析善意取得的构成条件

发布时间:2016年11月09日浏览量:187来源:凤凰陕西作者:

善意取得制度,是物权法上的一项重要制度,是适应商品经济的发展而产生的一项交易规则,其主旨在于保护交易安全、解决民事纠纷、稳定经济秩序、促进经济的发展。在当前我国完善市场经济体制,构建和谐社会大背景下,善意取得制度必将凸显其独特的价值,为解决现实生活中的民事纠纷提供最根本的依据。

善意取得的概念

善意取得,亦称即时取得,是指无权处分他人动产的让与人,在将其占有的他人动产交付于买受人后,若买受人于取得该动产时系出于善意,即取得该动产所有权,原动产所有人不得要求受让人返还。

从其含义可以看出,善意取得制度的基本当事人有三个,即原所有权人、无处分权人和善意第三人。它主要包括两个法律关系,即原所有权人与善意受让人的关系和原所有权人与让与人的关系。

善意取得的构成条件

由于善意取得会发生原所有权人的所有权相对消灭,而善意受让人取得所有权的结果,因此,我国法律规定了严格的构成要件。

首先,让与人占有动产。善意取得以让与人占有动产可资信赖为前提,若让与人非动产占有人,即不生占有的公信力。然此所谓占有,仅须让与人对所转让的动产有现实的管领力即可,不以直接占有为必要,纵让与人对动产为间接占有、辅助占有乃至瑕疵占有,亦无不可。

其次,受让人须为善意。受让人受让动产时,必须是善意,方有善意取得制度的适用。关于善意,理论上有“积极观念”与“消极观念”的区别。积极观念主张受让人必须具有将让与人视为原权利人的认识,即根据让与人的权利外相而相信其有实体权利的认识,方为善意。消极观念则主张“不知”为无权处分人即构成善意,包括不能知道或不应当知道。比较积极观念与消极观念两说,前者对于取得者的注意程度要求较高而失之苛刻,而后者则较为宽松。从善意取得系维护交易安全的旨趣出发,消极观念说更为可取,为多数国家所采。

再次,让与人必须为无权处分人。所谓无权处分,指无处分权人处分他人的财产权利。处分财产只能有享有处分权的人行使,非处分权人处分他人的财产则构成对他人财产的侵害。非处分权人的处分包括如下情况:第一,不享有所有权的人处分他人财产,如承租人、租用人转让承租和借用的财产。第二,非法占有他人的财产并对该财产予以处分,如小偷转让赃物。第三,虽享有所有权,但所有权受到限制,如所有人的财产被查封、扣押以后,所有人仍非法转让财产。第四,某个或某些共有人未经其他共有人的同意擅自处分共有财产。

最后,完成了法定的公示方法。《物权法》第一百零六条第一款规定完成公示是善意取得的要件之一,即“转让的不动产或者动产依照法律规定应当登记的已经登记,不需要登记的已经交付给受让人。”这就意味着善意取得的构成必须以公示方法的完成为要件。

善意取得的法律效果

受让人从实际占有动产之日起,即取得动产所有权或其他权利,此为善意取得制度的基本法律后果。并且其取得性质为原始取得。因为善意取得制度系各国法律为衡平各方利益而作的一种强制性规定,受让人取得动产所有权及其他权利,是基于物权法的直接规定而取得,具有终局性,不得变更,显为原始取得。因而,原存于该动产上的其他负担,即归于消灭。因该负担消灭而受有损失之人,只能向让与人请求损害赔偿。

原所有人丧失所有权,并同时取得其他权利。在原所有人和受让人之间,受让人取得权利系基于法律的直接规定,具有法律上原因,不构成不当得利,亦非侵权行为,原所有人虽然丧失了所有权,但是不得对受让人行使所有权返还请求权,亦不得依不当得利或侵权之规定请求返还或请求损害赔偿。在原所有人与非法让与人之间,关系较复杂。其一,若原所有人与让与人之间有债权关系,原所有人可依债务不履行制度,主张让与人承担违约责任,向让与人请求损害赔偿。其二,让与人处分原所有人之动产,属无权处分,构成侵权行为,原所有人可依侵权行为制度向让与人请求损害赔偿。

让与人处分原所有人动产所取得的对价,构成不当得利,原所有人可依不当得利制度向让与人请求返还。

善意取得存在的意义

善意取得制度,对于保护善意取得财产的第三人合法权益,维护交易活动的动态安全,具有重要意义。

善意取得是适应商品交换的需要而产生的一项法律制度,在市场广泛的商品交换中,从事交换的当事人往往并不知道对方是否有权处分财产,因交易成本过高等因素也很难对市场出售的商品逐一调查。因而在市场或商店购物,如果买受人善意取得财产后,根据转让人的无权处分而使交易无效,并让买受人返还财产,则不仅要推翻已经形成的财产关系,而且使买受人担心买到的商品有可能随时退还,这样会造成买受人在交易时的不安全感,也不利于商品交换的稳定。

善意取得制度虽然限制了所有权的追及力,从而在一定程度上牺牲了所有人的利益,但是它在保护交易安全,促进财货流通方面具有重要的作用。

稿件来源:渭南市中级人民法院网站

作者:渭南市华州区人民法院马晓明

免责声明:本文仅代表作者个人观点,与本网无关。

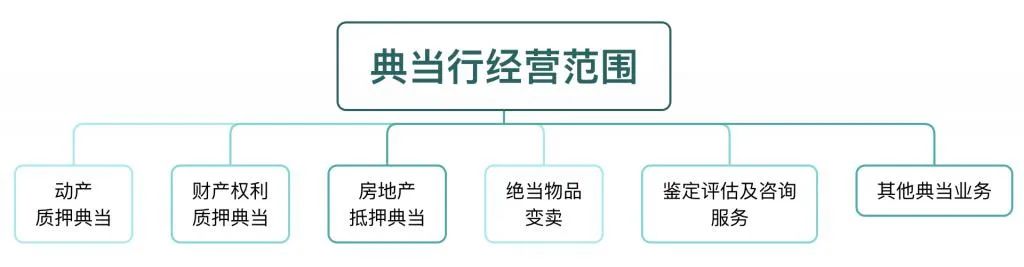

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英群(52233943),加入时请注明典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻