不良资产处置与银行业务发展的探讨

发布时间:2016年03月02日浏览量:56来源:金融网 作者:平湖农村合作银行乍浦支行 徐盈

【摘要】银行不良资产是社会金融运行深层次矛盾长期积累的产物,其形成的原因不外乎内外因两个方面。其危害性也是显而易见的,对银行自身来说,将不利于其长期持续健康发展。因此,只有正确处置不良资产才能促进银行业务的合理、健康发展,在激烈的金融竞争中利于长久之地。

一、不良资产的定义

不良资产是指处于非良好经营状态的,不能及时给商业银行带来正常利息收入,甚至不能及时收回本金的银行资产。主要包括以下几个方面:

(一)银行不能按时(按照不良资产的严重程度,可以选择银行破产清算或照事先约定的期限)、足额(按照事先约定的利率)进地行资产重组。

(二)银行投放贷款后形成的银行信贷资产中不符合安全性、流动性、效益性原则处于逾期、呆滞、呆账状态而面临风险的部分贷款。

(三)银行不能正常收回或已收不回的贷款。

(四)指处于非良好经营状态的、不能及时给银行带来正常利息收入甚至难以收回本金的银行资产,主要指不良贷款,包括次级、可疑和损失贷款及其利息。

(五)银行不能按时足额得到利息收入和收回本金的资产。

(六)非良好经营状态的银行资产,主要是不良贷款资产,即银行不能及时收回本金和利息的贷款。包括:逾期未能收回的贷款、呆滞贷款和呆账贷款。

二、不良资产的成因:

(一)外部原因:

1、产业结构不合理,导致生产力相对过剩。我国高水平高附加值的产业体系较国外相比,仍然水平较低,不利于企业竞争力的提高,最终影响银行的信贷资产收益,并有可能转化为不良资产。

2、内需不足。由于改革开放的不断升入,一系列的红利因素消耗殆尽,发展遭遇瓶颈。为进一步促进发展,央行近年来实施的降准降息政策,一定程度上是为了刺激消费,扩大内销,而且新一届中央政府也一致在致力于扩大内需上下功夫,然而受传统观念及实际情况的影响,老百姓还是更多的愿意将钱放在银行,而不愿为多余的开支支出。使得部分高负债企业经营出现困难,无力还款的情况时有发生。

3、法制环境薄弱。我国法律制度的发展落后于经济的发展,金融市场法律约束的不规范使银行防范不良贷款的能力受到限制。我国主要金融法律法规的帆布时间不长,部分法律法规之间存在不一致,给法律适用带来一定困难。

(二)内部原因

1、经营效率低下。我国银行业长期产权制度不合理,总、分、支行的设置类似行政机构的设置,信息在层层传递中逐步衰减,造成信息失真。日常经营中责任的关系长期淡薄,缺乏科学的奖励惩罚机制,使得银行员工取法工作热情和发展、创新的动力。最终造成银行经营效率低下,资源浪费严重。

2、资产投向缺乏理性定位,信贷资产结构不合理

银行各部门整体联动、细致调研工作非常乏力,资产投向有很大的主观性、随意性。这种贷款投向上的失误,信贷人员当单是有责任,但更重要的是,银行授信指导乏力、市场定位、市场调研非常欠缺,使得银行授信方向确定上缺乏前瞻性、主动性。

3、消化方式过于单一

银行资产注入企业生产和流通后,由于种种内外部原因导致债务人不能如期还款。一旦形成,由于对不良资产的管理和处理手段单一,仅靠拍卖处理资不抵债的企业,最终的结果往往是银行买剩余的单。

三、不良资产对银行业务发展的危害

(一)不良资产的存在影响银行的资金周转

特别是在银根紧缩或出现存款滑坡的情况下,银行无法通过贷款回收来增加头寸,往往出现支付困难,影响银行声誉。

(二)造成银行的资产损失

即使有抵押物可以变现,但也存在一定的资金损失。资产存量制约着资金周转,使银行资金无法运用到收益更大的项目上,这对银行资金来源也是一种损失。

(三)导致银行财务状况恶化

不良资产对银行财务的影响是双重的。一方面,根据《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75%,如果银行的不良资产越来越多,占用的信贷资产越来越大,银行可用于发放贷款的资金就越来越少,而同时银行却要如实支付这部分资金的利息及其它相关费用。另一方面,国家财务制度规定,一定时间内无论利息是否实收,都要计入营业收入。由此而论,企业所欠利息越多,银行虚盈实亏现象就越严重。这最终对银行的正常业务发展造成不理影响。

四、处理不良资产促进银行业务发展

(一)用好增量、盘活存量

政府对国有企业的资产重组工作要进行强有力的领导和策划,对民营企业也要提供帮助和引导,通过合资、合作、嫁接等方式来重组和配置资源,达到资源的重新启动,重组的同时必须落实好银行的债权,以期达到盘活信贷资产的目的。

(二)强化银行信贷管理,建立信贷风险责任制

信贷资产风险的防范和管理在于每一笔贷款的贷前调查、贷时审查、贷后检查,强化信贷管理必须实行贷款管理责任制。一是明确相关人员的职责,建立行长负责制度、审贷分离制度、分级审批制度、离职审计制度,以此来减少经营风险。二是纠正重贷轻管现象,实现经营方式从粗放型向集约型的根本性转变,提高经营管理水平,特别是提高风险管理水平,防止和减少新的不良信贷资产发生。

(三)优化内部治理结构,完善内部控制制度

建立科学的决策体系、内部控制机制和风险管理体制,提高管理效率和对市场的反应速度,并且决策体系和控制制度一定要在实际工作中严格执行,同时借鉴国外银行经验,建立可续的风险评级预警体系,重视风险研究和风险管理。

(四)完善不良贷款认定控制制度

银行贷款完成后,往往对贷入企业的款项缺乏有效监管,形成一次贷款、按期收息、到期回本的形式,殊不知,在此过程中,很多贷款便因此而形成了不良贷款进而变成不良资产,最终损害了银行的利益。

要对此建立不良贷款的认定控制制度,尤其是要在贷款前与企业签订协议,定期查看企业的生产经营状况和财务报表,对发放的贷款进行风险评估,及时找出可能存在不良贷款的蛛丝马迹。

银行业务的发展需要减少甚至杜绝不良资产的发生,而不良资产的处置需要银行充分发挥主观能动性,利用法律法规和加强内部控制,完善内部规程,最终为自身的发展创造良好条件。

参考文献:

[1]蒋建华《商业银行内部控制与稽核》[M]北京大学出版社

[2]《中国建设银行不良资产处置的内部控制概论》

[3]《浅析我国国有商业银行不良资产形成的原因及对策》郭婧洲

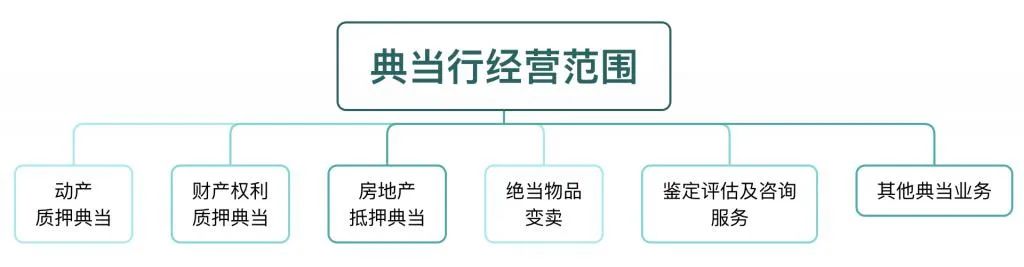

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英群(52233943),加入时请注明典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻