防范新常态下的民间借贷风险

2015年以来,民间资金需求旺盛,民间借贷规模进一步扩大,利率继续走高,民间借贷形式更趋多样化,民间借贷风险有所加大。

当前民间借贷状况

(一)民间借贷总体规模扩大。在宏观经济不景气、市场需求低迷、生产成本攀升形势下,企业生产经营仍面临较大压力,特别是小微企业资金面比较紧张,对民间资金需求较旺盛。根据民间借贷监测情况测算,截至2015年二季度末,山东省某市企业民间融资余额大约170亿元,较去年末增加30亿元,增幅达21.4%。

(二)民间借贷主体是小微企业。小微企业民间融资需求增长较快成为拉动民间融资总规模增加的主要原因。从调查情况来看,小微企业民间借贷余额占调查企业的80%以上。小微企业民间借贷方式主要是小微企业间直接借贷,小微企业通过职工集资方式融资,或通过投资公司等中介组织融资。

(三)企业民间借贷多采用借据和无担保的方式。从企业民间融资的协议形式来看,采用借据、口头约定和其他方式的占比分别为70%、10%和20%,可见七成企业民间融资采用借据方式。从民间融资的担保方式看,无担保和第三方保证的占比分别为80%和20%,无担保而仅凭信用的方式是最为普遍的。

(四)民间借贷平均利率继续走高。调查显示,受企业资金面趋紧、风险意识增强等影响,民间借贷整体利率明显上升。2015年二季度末,样本企业民间借贷的平均月利率为16%。,较去年末上升1个点,保持上行态势。

新常态下民间借贷的风险特征

随着民间借贷市场规模的不断扩大和小微企业经营效益的下滑,民间借贷风险也随之增大。民间借贷风险主要呈现以下特征:

(一)区域性。一方面,民间借贷风险的成因具有区域性。相对于整个国家宏观经济的变化,民间借贷市场受区域经济发展形势的变化影响更大。区域经济、区域政策、产业结构调整、价格等不确定因素的变动,是区域民间借贷风险产生的直接原因。另一方面,民间借贷风险的波及范围具有区域性。民间借贷市场风险一般集中在一定区域范围内,波及范围要比正规金融市场风险小得多。以某县为例,该县特色产业是芦笋、大蒜、辣椒等农作物生产经营,每年的4-7月为农产品的收购旺季。在收购季期间该地区民间借贷发生较多,而农产品价格波动较大,所产生的借贷风险也较集中。

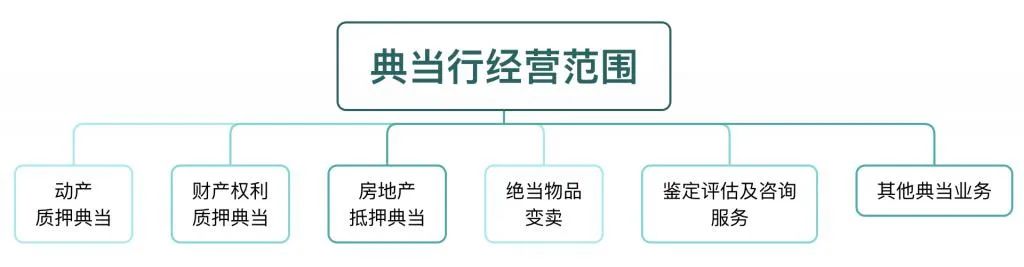

(二)复杂性。民间借贷市场形式的多样化决定了民间借贷风险的复杂性。民间借贷不仅包括直接融资形式,还包括私人钱庄、典当、民间资本管理公司、资金互助社、担保公司等金融中介融资。不同融资形式的参与对象、经营方式不尽相同,融资规模、频率、利率、用途特点各异,这就导致了风险的复杂性。此外,民间借贷市场不仅受国家宏观经济、区域经济的影响,还受货币政策、产业政策、正规金融机构市场行为的影响,多种因素交织在一起,使得民间借贷风险难以辨识与控制。

(三)传染性。一是民间借贷风险在民间借贷市场间的传染,主要原因是信息的不对称和民间借贷主体风险抵御能力的不足。民间借贷多是以口头或协议形式,民间借贷机构对借贷主体考察一般不充分,很难掌握其真实经营情况,特别是对其实际负债情况不了解,风险传染性较强。二是民间借贷风险向正规金融市场和实体经济领域的扩散,主要原因是共同客户群体。随着市场经济的发展,越来越多的资金需求者同时活跃于正规金融市场与民间借贷市场,此类客户在民间借贷市场一旦形成风险,往往会造成其在正规金融市场更大的风险。

(四)隐蔽性。民间借贷市场组织化程度低,处于自发状态,受到外部监督及制度约束比较弱,有些融资行为更深藏地下难以察觉,更谈不上监管。民间借贷风险往往可以长期隐蔽而不爆发,当发生损失时,借款人往往通过“拆东墙补西墙”的方式弥补借贷风险形成的资产损失,从而人为地掩盖风险,直至风险暴露。民间借贷风险的隐蔽性和波及主体的广泛性使得民间借贷风险极其难以控制,并且在风险爆发后容易造成严重的群体事件,影响社会稳定。

(五)高发性。目前,中小微企业普遍出现了订单减少和利润下滑的现象,使得资金周转紧张局面加剧,上下游拖欠增加,纺织、木材加工、煤炭等行业以及受调控政策影响的产能过剩行业资金紧张压力尤为明显,民间借贷风险发生频率上升。2014年下半年以来,小微企业民间借贷风险暴露增多,部分民间贷款活跃的地市频频出现企业老板“跑路”现象,如果参与民间借贷的企业资金链条断裂,就可能引起“连锁反应”。

防范民间借贷风险的对策

(一)加强民间借贷风险管理,促进民间借贷的阳光化。从法律上承认民间借贷活动的合法性,使民间借贷市场参与者的财产权得到切实的保护,引导合法的民间借贷行为走向前台。同时,引导民间借贷采取组织化的经营方式。随着经济的发展,商业性的民间借贷活动越来越多,并逐渐占据主体地位,组织化的经营方式可以很好地契合民间借贷活动的盈利性。

(二)完善金融体系,逐步放宽金融行业准入。金融监管部门应进一步转变观念,逐渐放宽金融行业的准入限制及利率管制,以切实的行动鼓励民间资本创办以服务中小经济主体为宗旨的中小金融机构。这样,民间借贷活动才能逐步走进金融监管当局的视野,才能逐渐被纳入正规金融体系,从根本上控制民间借贷风险。

(三)完善民间借贷登记备案制度,加强对民间借贷活动的监测和预警。由于民间借贷活动具有隐蔽性强、规范性差的特点,难以通过定点或抽样方式进行监测,可以考虑在建立民间借贷登记备案制度的基础上,将借贷活动所登记备案的资料作为民间借贷信息监测的基本数据,建立民间借贷情况统计监测制度,对民间借贷的基本情况及动态信息进行系统收集整理,为有关部门提供决策参考。

(四)提高公众对民间借贷的风险意识,严厉打击高利贷、地下钱庄等非法集资活动。通过主流媒体及各种渠道宣传非法吸收公众存款和非法集资活动的案件,充分揭露非法集资活动的特点、形式和危害性,发挥警示作用,切实增强社会公众民间借贷风险意识和对非法集资活动的抵御能力。引导民间借贷当事人按照《合同法》规定明确和完善合同文书内容,有效预防法律风险,减少纠纷发生。同时金融监管机构和公安机关联合打击高利贷、地下钱庄等非法集资活动和非法金融机构,维护良好的金融秩序。

典当新闻

典当新闻