金融债权实现的困难及建议

发布时间:2015年06月19日浏览量:75来源:作者:

一、债权案件执行中遇到的困难

1.执行财产线索查找难

财产是执行的基础,是债权实现的最根本保证,没有或未发现被执行人可供执行的财产,纵使是起诉、保全、判决、执行的全部诉讼程序走完也毫无实质意义。在银行的不良清收中常遇到拿着胜诉判决书却找不到执行财产的情况。产生上述问题的原因一是银行作为企业,从根本上缺乏查明债务人财产的有效手段。实践中,银行仅能在授信调查时通过询问或者通过征信信息查询的方式来了解到的借款人住所地、联系方式、财产坐落等信息,但对于上述信息,尤其是财产信息的真是性及权属关系都缺乏向有关机关查询的权利,更没有要求债务人向自己申报财产的权利;二是财产登记查询制度基于对当事人隐私保护,查询受到一定的局限;三是法院执行人员有限,案件众多,投入到单个案件上的精力有限。实践中法院执行人员通常要求银行向其提供财产线索并仅依据该线索采取查、冻、扣、处置等措置,对于银行提供财产线索以外的被执行人财产情况缺乏主动查明的意愿或精力。四是债务人往往会变更住所、更换联系方式、转移财产甚至借助其他法院在先查封来逃避债务。结果就是银行有查明债务人财产状况的意愿却缺乏的有效手段和权利,法院有相关权利和能力但缺乏查明的激励和精力,最终导致未发现可执行财产线索而被裁定中止执行。

2.一套房执行难

2004年《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》着实给法院的执行工作套上了一个“紧箍咒”,但这个“咒”套的是否合适,念咒的人是否能把这个咒念的正确,都是值得探讨的问题。该司法解释第六条规定“被执行人及其所抚养家属生活所必须的居住房屋,人民法院可以查封,但不得拍卖、变卖或者抵债。”该条本意为保障公民住有所居,但规定出台后因缺少更明晰的指导而被公众误读为“只要是一套房就不能执行”,部分法院也生怕踩了执行过当的“红线”,而在执行工作中畏首畏尾。抵押贷款是银行最重要的资产业务,也是银行大力支持地方经济发展的“心理保障”。对《规定》的误读给法院戴了一个“紧箍咒”,也给老赖们送了一张“豁免牌”,于是银行在放贷过程中就变得“瑟瑟发抖”了——要么不接受一套房抵押而减少最经济社会的贡献,要么承受一套房执行不能而带来的损失风险。

3.轮候查封导致处置难

放贷时追加了法定代表人夫妻、关联企业等诸多连带责任保证人,一旦出现不良,却发现企业的经营场所是租赁的,关联企业也早已关门大吉,仅有的法定代表人名下几套房产还被其他法院在先查封。根据《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第88条“多份生效法律文书确定金钱给付内容的多个债权人分别对同一被执行人申请执行,各债权人对执行标的物均无担保物权的,按照执行法院采取执行措施的先后顺序受偿。”换句话说,先查的享有优先受偿权,后查的可能得不到清偿。虽然该规定第90条又规定了“被执行人为公民或其他组织,其全部或主要财产已被一个人民法院因执行确定金钱给付的生效法律文书而查封、扣押或冻结,无其他财产可供执行或其他财产不足清偿全部债务的,在被执行人的财产被执行完毕前,对该被执行人已经取得金钱债权执行依据的其他债权人可以申请对该被执行人的财产参与分配。”即在债务人“别无其他财产”的情况下,查封在先的债权人就不享有优先受偿权了。但查封在后的债权人要想获得受尝还要根据该规定第91、92条主动通过原执行法院向查封在先的法院提交参与分配申请。

但实务中,银行作为企业,不具有向房管局等登记机关查询债务人权属状况的权利(取得他证的情况例外),导致的结果是债务人财产被哪家法院在先查封都无从得知,更不用说申请参与分配了。事实上,依职权,执行法院应及时通知申请人执行财产被查封的状况及先查法院情况,但正如前面所述,法院因人手不足,一般不会主动查明并告知上述情况,亦不会提醒申请人及时向现查法院参与分配,于是可能出现银行债权因其他法院在先查封、参与分配不及时而导致债权不能得到清偿的情况。

4.债权转让后诉讼主体资格存在问题

债务人违约后,金融机构及时以自己名义提起诉讼,但在诉讼、执行过程中,为节约成本,尽快实现债权,可能将已胜诉、在执行的债权转让给第三方,由第三方享有对债务人债权。但实务中执行法院可能不接受执行申请人资格的变更或要求受让债权的第三方另行起诉,因此金融机构为维护受让方利益不得不“多管闲事”,代受让人继续履行申请人职责,出现实际债权人与申执行申请人不一致的情况。一方面受让方因不具有当事人资格而缺少与法院及债务人沟通的有效渠道,另一方面银行因债权已实现而缺少主动与法院及债务人沟通的意愿,最终往往导致执行案件长期未决而被法院裁定中止执行。

二、对推动执行工作的建议

1.落实被执行人财产申报制度

案件进入执行阶段后,由于当事人的经营机制、经营状况、财产情况在不断地发生变化,被执行人的履行能力也随即发生变化。实践中被执行人可能确无履行能力,也可能有可供执行的财产,其财产可为动产,亦可为不动产,财产可能与被执行人的住所在一起,也可能在异地,对此权利申请人不可能全面了解,尤其是被执行人故意隐匿的财产,权利申请人知道的可能性则更小。最了解被执行人财产状况的人是被执行人自己,但被执行人具有隐匿自身财产的“天性”,为遏制这种“天性”,维护法院执行工作的权威,就有必要建立并完善被执行人财产申报制度。《民事诉讼法》第217条建立了被执行人财产申报制度,该条规定“被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,应当报告当前以及收到执行通知之日前一年的财产情况。被执行人拒绝报告或者虚假报告的,人民法院可以根据情节轻重对被执行人或者其法定代理人、有关单位的主要负责人或者直接责任人员予以罚款、拘留。”

但如何把该条规定落到实处是法院执行工作中亟待解决的问题。一旦被执行人没有履行执行义务,就应产生了一个法律上的义务,即主动申报财产。债权人可以向法院申请被执行人报告财产情况,随后法院就向被执行人作出一个报告财产令,明确告知被执行人其有报告财产的法定义务,不仅要报告当前的财产情况,还要报告收到执行通知之日前一年的财产变动情况,例如何时将财产变卖了、出租了等。报告财产的种类几乎没有限制,只要是可供执行的都需要报告。

法院可以在报告财产令中给被执行人指定一个期限,如果超过这个期限的,就要处罚。在报告财产令中也会明确告知被执行人拒绝报告或虚假报告的法律后果,即民诉法规定的罚款和拘留(罚款比过去增加了10倍,拘留是15天)。处罚的主体不仅包括被执行人,还包括单位的主要负责人、法定代表人、直接责任人等。我相信,只要严格遵照这个制度实行,对被执行人的财产的查明一定会有效果的。

2.全面理解《查、冻、扣规定》

对法条了理解及适用要放眼整部法律甚至整个法律体系,不然就容易犯了管中窥豹的错误,《最高院查、冻、扣规定》第6条虽然规定了被执行人生活所必须的居住房屋不得拍卖或抵债,但同时第7条也规定了对于超过被执行人生活所必需的房屋和生活用品,可予以执行,只不过在执行的过程中要“保障被执行人及家属最低生活标准”。因此《最高院查、冻、扣规定》的出台绝不意味着“一套房就不能执行”,相反2005年《最高人民法院关于人民法院执行设定抵押的房屋的规定》第二、三、四、五条对在执行一套房问题上给出了较为清晰的规定,即法院可以强制执行被执行人房产,在财产被执行后被执行人无处居住的可由申请人根据《城镇最低收入家庭廉租住房管理办法》规定的标准为被执行人提供临时住房。值得注意的是这里仅仅规定为提供“临时”住房,即,不要求被执行人享有临时住房的产权,也不要求被执行人“长期”居住,只是对被执行人财产被执行后无处居住的情况提供一个临时居所即可。因此在申请人或法院通过租赁,以大换小、以近换远等方式为被执行人解决“临时”居所问题后,即使是一套房,法院也是可以予以拍卖、变卖或抵债的。

综上,法院在一套房的执行过程中应正确理解并适用法律,积极与寻求执行后如何保障被执行人“临时”居住问题的的方式,而不是对于一套房一刀切的不予执行。放眼整个法律体系,针对一套房的执行,第一,法院应予以处置,以及时终结执行程序,防止案件长期悬而未决,第二,在处置唯一住房时要想办法保障被执行人有临时居所,只有这样才能平衡执行工作的法律价值和社会价值,即维护了债权人债权又保障了债务人基本人权。

3.建立各执行法院之间,法院与债权人之间信息共享机制

法院是社会关系的天平,审判工作旨在分清是非,而执行工作则是在分清是非的前提下修正被破坏的社会关系。执行工作中各申请执行人往往都是社会关系中的受害者,而各执行法院都也是基于保护受害者利益,维护社会公正而开展工作。但目前的执行工作中常常出现各个法院“各自为战”甚至争夺执行权的现象,法院与申请执行人人之间也常相互推诿责任,最终导致法院执行不能,债权人也因不能及时申报债权而蒙受损。因此,各执行法院之间应就同一被执行人的执行情况建立信息共享机制,通过网站公告、单位公函、内网交流、建立共享平台系统等方式将己方执行情况及时通报其他法院,同时及时梳理各自的申请执行人情况,将其他法院执行情况及有关信息及时通报申请执行人,在各执行法院、各执行人之间构建真正的“正义联盟”,形成执行合力,共同修复被破坏的社会关系,维护社会公平正义。

4.适时变更申请执行人资格

《中华人民共和国民事诉讼法》针对申请执行人的变更和追加没有明确的规定,导致法院在执行工作中往往不会同意变更申请人主体。但2005年《最高人民法院关于金融资产管理公司收购、处置银行不良资产有关问题的补充通知》第3项规定“金融资产管理公司转让、处置已经涉及诉讼、执行或者破产等程序的不良债权时,人民法院应当根据债权转让协议和转让人或者受让人的申请,裁定变更诉讼或者执行主体。”2009年《最高人民法院关于印发<关于审理涉及金融不良债权转让案件工作座谈会纪要>通知》也有类似的规定。上述规定为申请执行人主体变更打开了一扇窗,即银行向金融资产管理公司转让债权的情况下,金融资产管理公司可以向法院申请变更自己为执行主体。但实践中,银行不仅向资产管理公司转让债权,还可能向非金融资产管理公司的企业或个人转让债权。依据私法原理,所有经济主体在法律程序上应享有被平等对待的权利,因此债权的一般受让人应享有与金融资产管理公司相同的申请变更自己为诉讼主体的权利。

另外《最高人民法院关于人民法院执行若干问题的规定(试行)》第18条第1款关于受理执行案件条件的规定中列明:“……(2)申请执行人是生效法律文书确定的权利人或继承人、权利承受人”。因此申请执行人应当是生效法律文书的权利“承受人”,而债权转让后生效文书的权利“承受人”显然是债权的受让人而非银行,若法院不同意将申请执行人由银行变更为受让人,那么势必出现申请执行人不是“权利承受人”的违反《执行若干问题的规定(试行)》的情况。

综上,法院在处理债权转让的执行案件中,应充分尊重当事人意愿,从加快不良金融资产处置,减轻当事人的诉累,最大限度发挥申请人积极性的角度出发,根据当事人申请,及时裁定变更申请执行人主体资格。

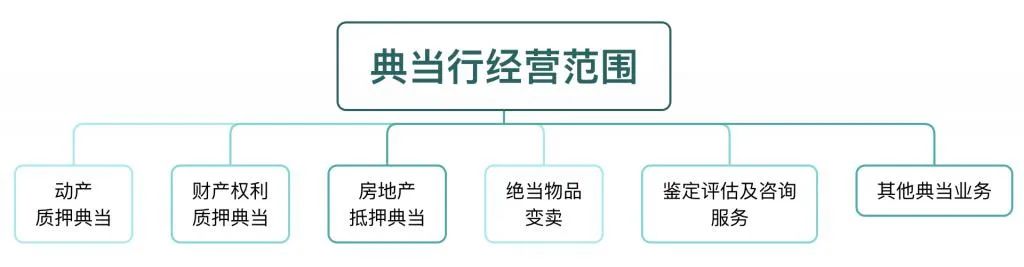

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英群(52233943),加入时请注明典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻