物权法中抵押人对抵押物转让权问题分析

发布时间:2015年03月04日浏览量:124来源:麻阳法院作者:

《物权法》第191条第二款规定:“抵押期间,抵押人未经抵押权人同意,不得转让抵押财产,但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外。”从法理上讲,《物权法》的上述规范采用了“不得……”的强硬表述,属于强制性规范,根据《民法通则》第58条:“下列民事行为无效:……违反法律……”以及《合同法》第52条:“有下列情形之一者,合同无效:……违反法律、行政法规的强制性规定”,很容易得出这样的结论:若抵押人在抵押期间未经抵押权人同意而转让抵押财产,同时受让人也没有代其清偿债务,则抵押人擅自转让抵押物行为无效。我们认为,《物权法》第191条第二款规定实际上是立法的失误,理由是:

(1)从法律发展的角度看,这一规定是立法的倒退。本质上讲,《物权法》这一规定实际上是对1988年《民通意见》的恢复,《民通意见》第115条就曾规定:“在抵押期间,非经债权人同意,抵押人将同一抵押物转让他人,或者就抵押物价值已设置抵押部分再作抵押的,其行为无效”。然而,1995年《担保法》颁行之后,《民通意见》的这一规范就已经得到了一定程度的修正,如《担保法》第49条规定:“抵押期间,抵押人转让已办理登记的抵押物的,应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况;抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的,转让行为无效。”从该条文可以看出,抵押人转让抵押物仅仅通知抵押权人和受让人相应事实即可,不需得到他们的同意。到了2000年,《担保法解释》出台,情况又随之发生了变化,《担保法解释》甚至已经不再要求抵押人在转让抵押物之时必须履行通知义务。该解释第67条规定:“抵押权存续期间,抵押人转让抵押物未通知抵押权人或者未告知受让人的,如果抵押物已经登记的,抵押权人仍可以行使抵押权;取得抵押物所有权的受让人,可以代替债务人清偿其全部债务,使抵押权消灭。受让人清偿债务后可以向抵押人追偿。”可以看出,《担保法解释》实际上已经倾向于承认抵押权的对世性,赋予抵押权以追及效力,不再限制抵押人对抵押物的处分权。当然,由于我国法律承认动产抵押,而动产抵押在物权公示方面存在先天性缺陷,所以为了维护善意第三人的利益,该解释还作了“抵押物未经登记的,抵押权不得对抗受让人”的规定。可以看出,《物权法》第191条第二款明显违背了《担保法》和《担保法解释》的精神,是对《民通意见》的复古,以法律发展的角度看,是立法的倒退。

(2)从比较法学的角度看,这一规定不符合大陆法系国家的通行做法。大陆法系国家民法理论认为,抵押权属于限制物权,财产设定抵押后,抵押人并不丧失对抵押物的所有权,在抵押期间,抵押人仍有权处分抵押物。由此,各国民法一般都不对抵押人转让抵押物作出任何限制,有的国家民法甚至认为转让抵押物是抵押人的固有自由,抵押权人和抵押人无权作出在抵押期间不得转让抵押物的约定。当然,各国民法这样做表面上看是置重于对抵押人利益的保护,但考虑到这些国家较为成熟的物权公示体系,不难发现抵押权人和受让人是能够得到比较充分的保护的。实际上,对于抵押权人的利益,各国民法大都是通过赋予抵押权以对世性的追及效力来加以保护的。在这种情况下,只要抵押物价值不减损,抵押权人的担保利益就不受伤害。而对于受让人的保护,各大陆法系国家往往采这样的做法:首先,建立较为完备的物权公示体系,以使受让人可以较为便捷的查询所受让的财产是否设有抵押负担,较大程度的规避风险。其次,赋予受让人以消灭抵押权的涤除权(或清偿权),即只要受让人支付适度价金或代为清偿抵押物所担保的债务,抵押人一般就无权拒绝接受而强制行使抵押权。由此可见,承认抵押人对抵押物的转让权是大陆法系国家的通行做法。

(3)从担保物权的立法价值取向看,这一规定有悖于时代发展潮流。传统观念认为,法律规定抵押制度仅仅是为了保全债权,没有必要考虑提升抵押物的利用效率,故此,法律应该限制抵押人对抵押物的处分权,以防止抵押物价值的减损。或许正是出于对抵押物保全功能的极度重视,有的国家法律甚至否认不足额担保的效力。如我国《民通意见》第115条就曾禁止对于抵押物已经抵押部分再设抵押,《担保法》则更进一步,第35条明确规定:“抵押人所担保的债权不得超出其抵押物的价值。”“财产抵押后,该财产的价值大于所担保债权的余额部分,可以再次抵押,但不得超过其余额部分。”然而,随着社会的发展和经济生活的进一步复杂,人们渐渐认识到上述做法的缺陷,并开始关注起抵押物的利用效率,尤其是在各国通过增强物权公示的公信力使抵押权人的利益得到较为可靠的保障之后。就情理而言,在现代社会,若仍采以前的做法确实会引起很多困惑。比如:一,如果抵押物的价值很大,而其担保的债权却较小,那么原则上禁止抵押人随意转让抵押物是不是成本太大?二,如果国家已经建立起了较为完备的物权公示体系,通过赋予抵押权以追及效力就基本能够保护抵押权人的利益了,那么继续限制抵押人对抵押物的转让权是不是已经没有了道理?三,既然抵押人对抵押物依然具有所有权,并且抵押人也需要介入经济生活,那么如此限制抵押人转让抵押物的自由,是不是会使抵押人在面对自身的经营需求时过于被动?四,既然市场经济模式是效率优先的经济模式,市场的最大功能即在对资源进行优化配置,使“物尽其用”,那么如此束缚抵押人转让抵押物的自由是否与我们一直以来健全市场的意愿相左?由此可见,在现代社会,传统担保物权法的立法理念已不可取,《物权法》第191条第二款的规定有逆时代发展潮流之嫌。

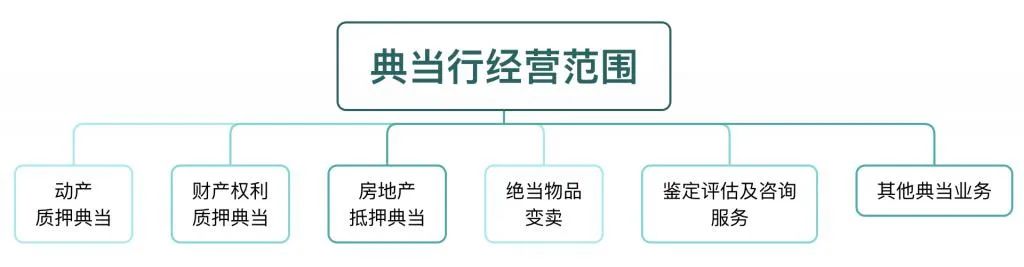

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英群(52233943),加入时请注明典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻