不动产登记公信力及其形成

发布时间:2014年09月24日浏览量:88来源:华东政法大学 作者: 戴永盛

(一)作为不动产物权善意取得制度基础的登记公信力

前文已经指出,冒名处分性质上为无权处分。依民法原理,在无权处分的情况下,善意相对人(所有权的受让人)能否得到法律保护,端视是否成立善意取得。善意取得的制度基础是:(1)适用善意取得的权利,须有公示方法;(2)须在法律上承认该公示方法具有公信力。综观大陆法系各民法,莫不以此作为善意取得制度的基础。[23]例如,在德国民法、瑞士民法和我国台湾地区“民法”上,动产物权以占有为公示方法,不动产物权以登记为公示方法,并承认占有和登记具有公信力,故对于动产物权和不动产物权均有善意取得的适用;而在日本民法、法国民法和意大利民法,不承认不动产登记有公信力,故不动产物权不能适用善意取得。

不动产物权的善意取得以不动产登记具有公信力为基础,应无疑问。问题在于如何理解不动产登记的公信力。公信力又称善意保护效力(Gutglaubenswirkung),[24]是指善意信赖物权公示所呈现出来的物权状态(特别是物权归属状态)而受让该物权者,受善意取得的保护。例如,不动产属于乙所有,但甲被登记为所有人;甲以所有人的身份,出让该不动产于丙;丙基于对不动产登记簿的信赖,善意相信甲就是该不动产的所有人,而受让不动产。于此情形,丙善意取得不动产所有权。当然,这种结果是由于登记簿登记不正确造成的。有观点因此认为,善意取得制度仅适用于不动产登记不正确(我国法律界通常称之为登记错误)的情形。依其见解,在房屋属于乙所有,登记簿正确地将乙登记为房屋所有人时,如果非所有人甲冒用乙的名义,将该房屋出卖于第三人丙并办理所有权移转登记,丙即使有再充分的理由相信甲就是乙,丙也不构成善意取得,理由是于此情形不动产登记没有错误。[25]

不过,只要对上述“所有权被不正确地登记于甲,而丙善意取得”的情形稍加分析,就不难发现,丙之所以构成善意取得,实质上乃在于:甲实际上构成无权处分,而丙善意地相信甲构成有权处分(即相信甲是所有人)。依此而言,与动产物权的善意取得一样,不动产物权善意取得的基本要件仍然是:(1)为处分行为的那个主体,对其所处分的权利没有处分权而为处分行为(处分人的无权处分);(2)基于无权处分而受让权利的那个主体,有理由相信处分人有处分权(即受让人的善意信赖)。[26]易言之,从本质上说,登记簿错误并不是不动产物权善意取得的构成要件。[27]

以不动产登记没有错误为理由而主张对冒名处分不适用善意取得的学者,[28]为证成其观点,在援引《德国民法典》第891条第1款、第892条第1款第1句与第893条后,还引证了德国学者鲍尔、施蒂尔纳的观点,即不动产物权善意取得的要件,为登记簿不正确,即真实的权利状态与登记簿所表现的权利状态不一致,因此,《德国民法典》第892条、第893条的保护对象,显然只是指那些使土地登记簿成立法律意义上登记不正确的事实构成。[29]

其实,德国法上的“不动产物权的善意取得,以登记簿不正确为要件”,并不同于我国学者所理解的“不动产物权的善意取得,以不动产登记错误为要件”。因为《德国民法典》第891条不仅规定了“积极的权利推定”(第1款),还规定了“消极的权利推定”(第2款);第892条第1款不仅规定了“积极的信赖保护”(对“积极的”登记不正确的信赖保护),还规定了“消极的信赖保护”(对“消极的”登记不正确的信赖保护)。依此,在甲被正确地登记为不动产所有人,甲受让与禁止之拘束,但在该让与禁止未被登记于登记簿的情况下,如果甲仍为所有权之让与,而受让人为善意时,则同样构成不动产所有权的善意取得(第892条第1款第2句)。于此,登记簿中关于所有权归属于甲的登记显然并无不真实,但甲在受让与禁止后所为之处分,性质上为无权处分。由于让与禁止有登记能力而未登记,在德国法上亦认为登记簿不正确;受让人善意信赖不动产登记簿,应受善意取得的保护。[30]这显然不同于我国学者关于登记错误的理解,因为我国学者仅将登记错误理解为积极的登记错误。

同样地,德国学者所认为的《德国民法典》第892条、第893条的保护对象,只是指那些使土地登记簿成立法律意义上登记不正确的事实构成,也不同于我国学者所理解的“不动产善意取得制度仅仅适用于不动产登记错误的情形”。德国学者所强调的是,并非所有的登记簿不正确都是信赖保护的客体,受信赖保护的客体只能是:(1)已登记于土地登记簿的物权的存在,例如误登记某土地为某人所有;(2)未登记或被涂销但有登记能力的物权的不存在,例如物权性先买权未被登记或抵押权误被涂销;(3)未登记或被涂销但有登记能力的处分限制的不存在,例如假处分未被登记或预告登记误被涂销。至于登记簿中所记载的土地面积、形状、当事人的年龄等,均不在保护范围之内。[31]其文义显然不是我国学者所理解的“不动产善意取得制度仅仅适用于不动产登记错误的情形'

(二)不动产登记公信力的形成

不动产物权以登记为公示方法,动产物权原则上以占有为公示方法。[32]物权公示的一项法律意义是,以公示的权利外观推定物权状态。在不动产,以登记簿中的登记,推定被登记人享有登记的权利或其权利受有禁止处分之限制,以登记簿中的未登记或登记被涂销,推定无此权利或其权利未受限制。例如,甲在登记簿中被登记为所有人,推定其为所有人;其登记簿中有预告登记者,推定其所有权受有(相对性的)禁止处分之限制;有物权性先买权但未登记于登记簿者,推定其无此权利;已登记的抵押权误被涂销者,推定其无此权利。在动产,直接占有人于占有物上行使某种权利者,推定其适法有此权利。例如,于占有物上行使所有权者,推定其享有所有权;占有人于占有物上行使质权者,推定其享有质权。

在论及动产所有权的善意取得时,通常以下列情形为基本案型:甲将A动产(例如照相机)借用于乙,乙擅自将A动产(占有移转物)出卖并交付于丙,丙为善意时,构成善意取得。对此,可以作如下解析:乙不是A动产的所有人,但丙基于乙对A动产的占有而相信乙是A动产的所有人,从而相信乙有处分权。由于动产物权以直接占有为公示方法,乙作为直接占有人,对善意受让人丙而言,直接被推定为所有人,因而,占有人乙对A动产的处分,就是所有人乙所作出的处分,被推定为所有人的那个主体与实施处分行为的那个主体完全一致。易言之,在这种情况下,不存在需要确认处分人就是所有人的问题,亦即占有人、所有人、处分人是同一个人,不发生占有人与处分人分离的现象。

然而,在不动产所有权的善意取得中,情形却与此不同。在通常所论及的不动产所有权善意取得案件中,甲的不动产被不正确地登记在乙的名下,乙(登记名义人)将该不动产出卖于善意受让人丙并办理所有权移转登记,丙因而善意取得所有权。对此,一般作如下解析:丙基于对登记簿的信赖,相信该不动产所有权属于乙,从乙那里善意受让该不动产所有权,构成善意取得所有权。然而,这样的解析实际上是建立在以下假设基础之上的,即处分人乙就是登记名义人乙。

与动产以直接占有为公示方法,因而占有人、所有人、处分人为同一人不同,由于不动产以登记为公示方法,要推定处分人是所有人,必然要求借助身份上的证明,以确认处分人就是登记名义人本人。例如,甲出卖其不动产时,须证明自己就是在登记簿中被登记为所有人的那个人。在不动产所有权属于乙但被不正确地登记于甲的情况下,假定处分人确实就是甲,丙基于对登记簿的信赖而相信不动产所有权属于甲,因而受让不动产,此时丙善意取得所有权。反之,假定丁冒充乙,而丙明知丁不是乙本人,此时丙为非善意,当无善意取得可言。由此可知,不动产登记公信力的发生,乃由两个方面共同促成:一是受让人善意相信在登记簿中被登记为所有人的那个人就是不动产的所有人;二是受让人善意相信与之实施处分行为的那个人就是在登记簿中被登记为所有人的人。质言之,受让人善意相信与之实施处分行为的人对所处分的不动产有处分权。也就是说,甲虽事实上为无权处分,但丙基于对登记簿的信赖和对处分人身份的确信,善意地相信甲就是所有人,其所为处分是有权处分。因此,所谓不动产登记的公信力,实际上是指由登记簿中的不动产登记与处分人的身份确认相结合,而形成了足以使他人相信处分人对所处分权利有处分权的外观,善意信赖此外观的受让人因而受善意取得的保护。[33]事实上,不动产登记公信力的实现必然由两个部分构成,一是登记簿中关于所有人的登记,二是对处分人和登记簿中所有人同一性的确认。[34]

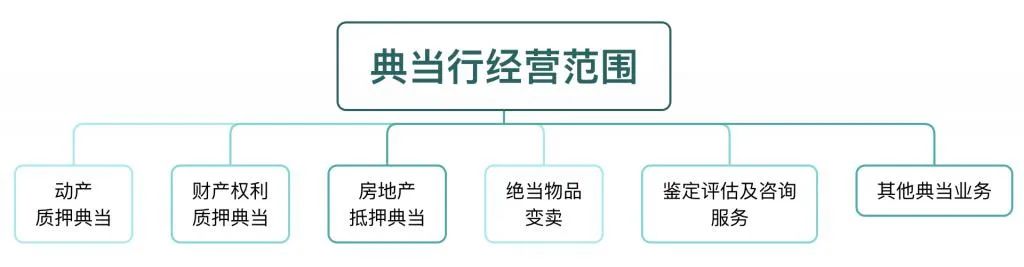

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英超级群(52233943),加入时请注名典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻