抵押权的善意取得如何确保合法有效

发布时间:2014年06月11日浏览量:217来源:中国城乡金融报作者:

案情介绍:

原告:A银行

被告:B公司

第三人:C公司

2012年3月,B公司向A银行借款300万元,该笔贷款以登记在B公司名下的一处房地产提供抵押担保,双方办理了抵押登记。贷款到期后,因B公司未履行还款义务,A银行向法院提起诉讼,要求B公司偿还贷款本息并对抵押物享有优先受偿权。在案件审理过程中,C公司以自己为抵押物的真正所有权人为由提出申请加入诉讼,主张B公司以非己所有的资产进行抵押的行为无效,A银行不应享有对该抵押物的优先受偿权。

法院在庭审中查明,2010年,C公司因欠B公司货款,后经双方协商同意,通过以物抵债方式将一部分房地产抵偿给B公司。双方在房产管理部门办理了过户手续。后C公司发现,房产管理部门在办理过户时存在错误,将本不在抵债范围的抵押房产也转移登记在了B公司名下,此抵押房产正为本案B公司提供的抵押物。后C公司提起行政诉讼,2012年,法院判决房产登记部门将抵押房产转移登记在B公司名下的行政行为无效。此外,A银行也出示相关证据显示,2011年,B公司曾以上述抵押物为担保,在另一家银行办理过贷款并已结清。

法院审理及判决:

法院审理后认为,A银行在抵押登记行为的整个过程中,对抵押物所有权纠纷并不知情,在主观上是善意的。其行为符合《物权法》第106条规定的物权的善意取得,因此应享有优先受偿权。同时,针对行政判决结果,其否定的是抵押物所有权转移登记的行政行为而不是抵押物办理抵押登记的行为,因此,物权登记的原因行为的解除,不能影响设立在房地产上的抵押权的效力。故法院判决支持A银行的诉讼请求。

案例评析

本案涉及的法律问题实际为抵押权的善意取得是否有效的问题。它是指无处分权人将不动产设立抵押,善意第三人因基于对物权登记的信任而办理抵押登记,在真正权利人行使权利时,善意第三人可以抵押权的善意取得而行使优先受偿权。结合本案,笔者从两个方面进行分析:

首先,银行在办理抵押登记的过程中是否为善意。具体表现为,该抵押物曾于2011年办理过合法有效的抵押登记,银行对此已进行了充分的关注,并基于对抵押人和房产登记机关的信任再次接受抵押。在信贷调查和审查的过程中,银行也严格履行了对抵押物权属证明资料的审核,确认无误后才与抵押人签订抵押合同。对于房产管理部门依法进行抵押行为的公示登记,在此期间内也并未有相关权利人对银行提出异议。此外,银行依照诚实信用原则向借款人发放了贷款,为取得抵押权支付了合理的对价。综上,银行取得抵押权是善意的。

其次,该抵押登记行为是否合法有效。笔者认为,本案中抵押人的抵押行为符合法律规定。具体表现为,抵押人抵押意思表示真实且签字合法;抵押登记程序完整有效;他项权利证书登记事项与不动产登记薄记载一致。所以,整个抵押登记行为并不存在瑕疵。关于行政判决的内容,在本案中并不涉及抵押登记行为是否有效,因为法院判决的是房产转移登记在B公司名下的行政行为无效,这是所有权变更行为的认定,而不是对抵押登记行为的认定及其效力判定。因此,C公司并不能以行政判决的内容来对抗A银行的抵押权。当然,A银行实现抵押权必然会对C公司的财产权益产生影响,而对可能遭受的该部分损失,C公司可向B公司主张权利。

案例启示

从本案可以看出,抵押权善意取得制度在维护借贷和抵押交易安全方面对银行无疑是非常有利的。而商业银行要充分利用这一有力武器,其前提是必须在信贷业务中进行规范操作:一是要对不动产抵押物的所有权证明资料进行认真审查,保证抵押物权属资料的合法性;二是要进行抵押物的实地了解和查看,掌握抵押物的实际占有和使用情况,防止实际所有权人与登记所有权人不一致;三是在存有疑问时,要及时到有关登记部门核实权属登记情况,充分尽到谨慎审查的义务;四是要办理好抵押物的抵押登记手续,取得合法有效的他项权利证书。(张永娟)

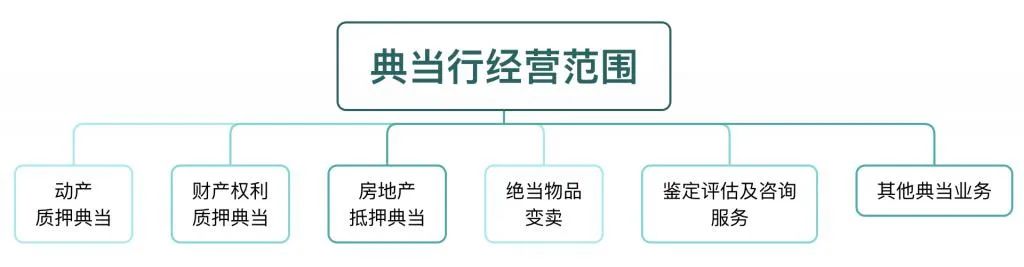

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英超级群(52233943),加入时请注名典当行全称与真实姓名。

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英超级群(52233943),加入时请注名典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻