中国典当业之立法考察

发布时间:2014年01月24日浏览量:348来源:辽宁典当网作者:魏莉 田家庵区人民法院

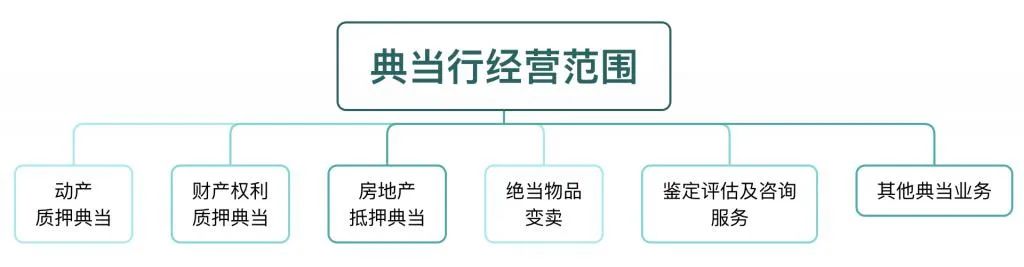

[内容摘要] 典当作为一种灵活便利的融资方式在我国由来已久,绵亘古今中外。它指的是当户将其动产、财产权利作为当物质押或者将房地产作为当物抵押给典当行,交付一定比例的费用,取得当金,偿还当金、赎回当物的行为。典当作为人类社会经济生活中多种融资方式中的一种,相比于其他融资方式具有行业特许性、权利实现的可选择性、融资便捷性、短期小额性、安全性等特点,在当今社会中有其独特的存在价值。综观世界各国和地区,凡典当业较为发达的国家和地区,都有相应的较为完善的法律对其进行规制。然而,在我国,目前法学界对典当关注较少,使得典当制度至今尚游离于民事法律规范之外。同时,现行的《典当管理办法》仅仅属于部门规章,效力和层次低下,内容抽象模糊,不具有可操作性。因此,重新认识和研究典当就成为民法学中一个值得思考的课题。

[关键词] 典当 立法现状 典当法

一、典当的作用

典当是以物品的质押获取融资的一种方式,以“物”称“信”是典当业存在和发展的基础,其在我国有着悠久的历史和辉煌的过去。历经沉浮,进入当代社会,典当被赋予新的内涵,发挥着其独特的作用,成为一个新的经济增长点。所以,重新审视和规范典当,就显得尤为必要。

典当业作为一项古老的行业,新中国建立后的30几年里,曾一度销声匿迹。随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的确立,典当业又悄然复活,焕发出新的生机,成为对银行等主流融资渠道必要而有益的补充。[①]归结起来,其作用主要表现为如下几个方面:

首先,典当业对银行等主流融资方式起着拾遗补缺的作用,有利于拓宽融资渠道。当今世界许多国家和地区,都普遍实行多元化融资渠道和多元化融资方式,以形成自己完备的金融产业链条。然而,由于银行资本存在的风险几率的日益增大和金融危机的触角不断延伸,使得典当业作为一种非主流融资渠道兴盛起来。而且,在我国,银行等金融机构的服务对象有限,贷款手续繁琐,造成一些中小企业和社会公众在日常融资方面还远不尽如人意。而典当业作为一种方便快捷的融资方式无疑对银行业起着一种拾遗补缺、调余济需的作用。

其次,典当行有便利百姓融资的作用,有利于支持中小企业的发展。众所周知,近年来中小企业在我国蓬勃发展,已经成为国民经济的重要组成部分。与此同时,其在发展过程中对资金的需求也不断增加。但是,由于它们经济实力相对薄弱,以及商誉、市场等问题所致,造成从银行获贷比较困难。因而,一旦资金出现短缺,它们往往就求助于典当行:“于春季典当冬季之剩余货物,将当款用于置办夏季货物;再于秋季典当夏季之剩余货物,将当款用于置办冬季货物。一年四季,押新赎旧,循环往复,维持生计。若中、小企业急需调整产品结构或生产能力,也可求助于典当行,办理大宗物资和生产设备的质押业务。”[②]由此可见,典当行成为了我国一些中小企业的救世主,为它们提供资金,使其借力发展,搞活经济。

最后,典当行有救急解难的作用,有利于方便人民生活。如今的典当行不再是人们印象中只有“穷人”才去的地方,进典当行也不再是什么丢面子的事情。更多的人把它当作“及时雨”、“保险柜”、“淘宝屋”。异地钱包被盗身无分文,病人住院急需大笔押金,外出旅游爱车无人悉心照管,价廉物美的高档玩意儿令人垂涎欲滴……这时候典当行就大大方便了人们的需要。毫无疑问,利民、便民已成为了典当行的经营宗旨和理念。

二、典当民事立法的现状及问题

典当虽有其独特的价值和作用,但由于在旧社会当铺是地主富商发放高利贷盘剥贫民的代名词,老百姓对此深恶痛绝。故而,新中国成立后,将其作为高利盘剥的典型予以取缔。改革开放后,典当一改往日风貌,不再是山穷水尽、穷途末路者的无奈选择,相反成为很多人融资、理财的方式和方便生活的手段。所以,因其适应了市场经济发展的需要,又重新回到社会经济生活之中,并以极快的速度发展。但令人吃惊的是,我国的《民法通则》、《担保法》及至目前的《物权法》均未对其作出规定。正如梁慧星教授所言:“立法机关不知道一个制度的设计对社会有多大的意义,典当是一个行业,物权法里没有规定还得了吗?”[③]现阶段典当是由商务部、公安部联合发布的《典当管理办法》对其进行规制,但由于《典当管理办法》的立法层次和效力等级较低等一系列原因,从而致使典当立法存在较多的问题:

(一)典当民事相关立法分散和统一立法缺失。

截至目前为止,规制中国典当业的法律规范除了有《典当管理办法》,还有《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》有关质的规定,《中华人民共和国公司法》有关公司的规定,《城市房地产抵押管理办法》、《中华人民共和国机动车登记办法》、《商务部设立典当行及分支机构审批程序》等等。由于《典当管理办法》内容不够充分、完整,很多典当业务需要参照或援引上述其他法规中的相关条款,所以没有形成自己一套成熟专业的具体规定,徒具一副空空皮囊。从而,“政出多门”的分散立法导致无法衔接有度甚至貌合神离,与典当业发展较为成熟的国家和地区统一的《典当法》相比显然弊病要多。

(二)《典当管理办法》的立法层次和适用效果低下。

众所周知,《典当管理办法》属于部门规章,就其法律效力而言自然低于法律、法规。那么,致使典当业的立法管理产生了以下弊端:一是《典当管理办法》既然属于部门规章,其就无法阻止国务院其他部门及地方人大制定相关规章,从而造成立法管理上的矛盾重重。二是若国务院其他部门及地方人大制定的相关规章与《典当管理办法》不一致时,典当业在实践中如何适用则又混乱不清。[④]

另外,《典当管理办法》部分内容过于抽象模糊,不具有可操作性,适用效果低下。其中典当行的性质就缺乏明确的界定。所谓典当行的性质,是指典当行作为市场经营主体的机构属性和行业定位问题,即典当行属于什么性质的机构,进而应该归属于什么类型的行业,由谁进行监管。对于典当行的性质,理论界的观点颇为一致。以学者曲彦斌为代表,称典当行是一种以金融活动为其本质的金融经营机构,并且认为此点业已形成一种共识。然而,实践中对典当行性质的界定却是摇摆不定。1993年8月,中国人民银行从整顿金融秩序出发,发出了《关于加强典当行管理的通知》。该通知明确了典当行的主管机关是中国人民银行及典当行是非银行金融机构。1996年4月3日,中国人民银行又公布了《典当行管理暂行办法》。其中,第二条规定了典当行的主管部门是中国人民银行,第三条规定了典当行是特殊的金融企业。2000年6月经国务院同意,中国人民银行正式将典当行的监管职能移交给国家经贸委,同时取消典当行的金融机构性质,作为一类特殊的工商企业交由国家经贸委统一归口管理。2003年4月,国家经贸委被撤销,从此拉开了商务部负责监管典当业的序幕。综上可以看出,三易“婆家”无疑反映了立法监督机关对典当行的性质尚未达成稳定的共识。

再如,《典当管理办法》第三十五条规定:“办理出当与赎当当户均应当出具本人的有效身份证件。”但这与典当法律关系的主体资格迥然有异。对出当人的年龄和行为能力模糊规定的后果往往是埋下了典当行为可变更可撤销、无效,甚至违反公序良俗的隐患。[⑤]关于出当人,其他国家和地区的典当法律都做出了普遍的规定:当户必须是成年人,禁止无行为能力人和限制行为能力人出当。如我国台湾地区《当铺业法》第十七条规定:“当铺业不得收当无行为能力人及限制行为能力人之质当物。但限制行为能力人经其法定代理人同意者,不在此限。”美国《密苏里州典当法》规定:“18岁以下的未成年人不得典当。”我国香港《当押商条例》第二十一条规定:“当押商不得收取任何未满17岁的人当押的任何物品。”因此,未来的《典当法》对于出当人的主体资格应借鉴其他国家和地区典当法律关于出当人资格的规定,并且参照我国的《民法通则》作出明确的规定,以免因法律存在漏洞引发不必要的纠纷。

类似此种模糊规定还有很多。例如,《典当管理办法》第二十五条第四款规定:“典当行可以从事‘鉴定评估及咨询服务’。”但未明确如何收取费用;《典当管理办法》第三十八条第四款规定:“当期不足5日的,按5日收取有关费用。”那么,不足10日、15日……180日的等等,又该如何收费呢?按期间还是按实际天数收取费用,都没有明确的法律规定;《典当管理办法》第四十一条第一款规定:“典当行在当期内不得出租、质押、抵押和使用质物。”但是,若典当行违反该项规定,如何应对没有规定也缺乏相应的罚则。如此种种,严重影响了典当业的健康发展,不利于其长久经营。

(三)《典当管理办法》与民事规范及实务之间存有冲突。

统一立法的缺失往往会导致不同法律规定之间充满冲突。最为理论界和实务界所诟病的就是《典当管理办法》中流质条款有效和《担保法》中流质条款无效的冲突。《担保法》中质权不承认流质条款的效力。而在典当,债务人于期限届满后不能清偿债务的,担保物(当物或质物)便归债权人所有,不适用流质条款的禁止的规定。实务中,典当行的法律适用就变得无所适从:《典当管理办法》的效力显然低于《担保法》。同时,《典当管理办法》相对于作为一般法的《担保法》又是特别法,因而陷入法律适用的两难境地。[⑥]

另外,现有的《典当管理办法》与实践操作也无不充满冲突。这主要表现在:

第一,典当连锁经营缺乏明确的法律依据。2005年9月中旬,上海典当协会访问团应美国典当协会的邀请赴美国考察访问。这次美国之行,访问团成员深刻认识到了中国典当业与美国典当业经营上的巨大差距,认为其连锁经营管理模式、网络典当等是我国典当业极为值得借鉴的对象。众所周知,美国是全球连锁制的发源地。近年来,该经营方式亦大力应用于典当行业。美国的大中型典当行多数是借此方式扩大市场规模,保持优胜地位的。因为,连锁经营的现代管理模式能为典当行带来巨大的规模效益,主要表现为管理一致、控制力强、中心稳固、接近客户和获利性高。访问回国,中国典当业“学以致用”,于2007年初由上海百联集团组建了中国第一家现代典当连锁公司——华联典当连锁公司即由六家典当连锁门店和一家特种商品寄售店组成的连锁。而且,该公司似乎“一用而不可收拾”,立下了“今后三年将连锁门店再增加10家”的宏图大志。[⑦]无庸置疑,上海百联集团开了中国典当业连锁经营的先河,为典当业这个历史悠久的老古董又抛上了一层现代化的光彩。但是,“先行动,后规则”的错误做法似又重演,典当业连锁经营在法律的宇宙中又成了一个“真空地带”,更不用说网络典当经营的法律规制了。

第二,动产质押不转移质物占有权缺乏明确的法律依据。据载,某私企老板因急需用钱,将自己的私家车开进典当行,很快高高兴兴得到60万元当金,而且车子并未封存,其可以照开不误,以车代步的梦想依然继续。该种典当方式与传统的机动车典当操作方式基本相同,只需带齐典当机动车的全套手续。唯一有所不同的是典当时增加了一至两道中间环节,即汽车开到指定的公司,通过车辆检验后,该公司出具一份担保证明,并由他们对汽车进行一定程度的监控。但可以保证的是,这对当户的用车不会造成任何干扰和影响。[⑧]诚然,该种操作方式具有一定的人性化,也达到了物尽其用的目的。但是,舍去上述指定公司为什么会出具担保证明的追究,该种机动车质押不转移质物占有权的方式,无论与传统的营业质权还是现代的典当法理均是格格不入的,也有违我国《物权法》的相关规定,故不受法律的保护。理性的人都知道,上述指定公司对汽车的监控不可能疏而不漏,一旦车主将汽车卖入黑车市场而又去向不明,赎当期一过,典当行与指定公司之间必会产生法律纠纷。此时,不但难以定性,而且典当行与指定公司双方的权益保护将很难得到公正的权衡,只有去向不明的车主暗自得意,坐收渔翁之利。更有甚者,某些典当行打着“业务创新”的幌子,对不动产的典当,也不转移占有权,亦不实行管理和保险。这种经营方式是否允许,是目前亟待解决的问题。[⑨]

第三,《典当管理办法》第二十六条规定典当行不得经营旧物收购业务。但实践中不仅典当行从事“高价回收笔记本电脑”之类的业务,而且有的当户去典当行的目的就为处理旧物,只当不赎。同时,典当行也提供《典当管理办法》未规定的“保险箱”服务。据了解,外出旅游把爱车存入典当行的“停车族”日渐增多。大多数典当行都为“停车族”设了一个最低典当限额,一般是1万元。也就是说,一辆车经过评估后可以当10万元,但如果车主的目的仅是停车,也可以选择当1万元。因此,市民的理财观念更新了,典当业的服务也要适应市民生活的需求,适时推出种种便民措施来,相信会得到市民认可的,生意也会越做越红火。实际上,典当行如今发展不起来的原因之一就在于经营范围过窄,获利机会过小。像在美国和加拿大,其典当行的经营范围非常广,综合性很强。[⑩]

第四,《典当管理办法》第四十二条规定,典当行经营房地产抵押业务,应当和当户依法到有关部门办理抵押登记,再办理抵押典当手续。典当行经营机动车质押典当业务,应当到车辆管理部门办理质押登记手续。但实务中,房产绝当后,房管部门只办理房产的买卖、继承和赠与的过户登记手续,而不办理房产绝当的过户登记手续,典当关系不能据以转移房产的所有权。车辆的典当也是如此。车管所只办理车辆买卖、赠与和调拨关系的过户登记手续,而不办理车辆绝当后的过户登记手续。因此,该种典当关系因《典当管理办法》和房产、车辆登记的相关法律无上位法上的衔接而无法在实践中真正成立。[11]

三、完善典当民事立法的建议

解决目前典当立法上所存在的问题,我们就不得不一方面坚持从现今民间典当的实际出发,另一方面应借鉴古今中外有关典当民事立法的有益经验。早在1982年中国法学会成立大会上,中国社会主义法制建设的主要奠基人彭真就这样说:“研究法学必须吸收古今中外的有益的经验……法学会要研究古今中外的法律,不管进步的、中间的、反动的,不管是奴隶主的、封建的、还是资本主义的,都要研究,取其有用的精华,去其糟粕和毒素。”[12]

通过笔者曾做的古今中外典当立法概况的考察与比较,我们得到最大的启示是:在典当业发展较为成熟的国家或地区,都有与之相配套的专门法规,从而无论为典当行业经营还是政府对其监管等方面都提供了充分、有力的法律依据。并且在立法模式上或者在民法典中给予规定的同时又以专门法的形式予以立法,或者仅制定典当业专项法律。而我国现行的《典当管理办法》仅属于部门规章,其约束力和权威性都很有限,相对于全国统一的法律而言效力显然不足,并且许多方面规定的比较原则,可操作性还不强,导致典当业经营中的许多问题陷入法律管辖的飞地。与此同时,随着金融危机来袭,中小企业出现资金周转困难的问题,加上我国商业银行执行信贷紧缩政策,中小企业想到银行贷款门槛更高、审批更严格。在这种情况下,尽管典当行的利息要比银行高,越来越多的中小企业仍选择典当融资渡过这个经济寒冬。因此,诸如亏损、下滑、倒闭等词频繁出现在各行业时,典当行却在此次经济衰退中逆流而上,呈现一派欣欣向荣的景象,不断有新的典当行获批上马。而且,目前已有外资企业提出了在我国开办典当行的申请。此种情势下,构建并完善包括外资进入我国典当行管理在内的《典当法》,满足典当行业的发展需要已是当务之急。

(一)典当立法模式的路径选择

在《物权法》起草过程中,学界对于是否规定典当出现了分歧。最终,以现行担保规范足以保证融资需求的理由使典当与《物权法》失之交臂。但我们认为,正如萨维尼所说,法律为一定民族所特有,如同其语言、行为方式和基本社会组织体制,立法不是任意专擅的造物,而是国族基于自己的需求所世代酝酿者。[13]典当制度正是源于中国并经世代酝酿流传下来,对民族本土文化精神的追随正是当代中国包括立法等各项活动的急需。因此,为使我国典当业尽快步入有序发展的轨道,必须首先从立法体例上做出规定,在《物权法》中增设营业质权一节。综观我国《物权法》的各个草案,其中包括梁慧星教授主持的社科院稿、王利明教授主持的人民大学稿,也都建议在质权制度中增设营业质权。而且,徐国栋教授的《绿色民法典草案》第五分编物权法中也主张设立营业质权。

另外,由于典当除了具有《物权法》中营业质权之特质,还涵盖了房地产抵押、流质条款的适用等内容,并与传统的融资担保方式有着本质的区别。而且,它还是一种独立的以盈利为目的的商事行为,不同于一般的民事行为。从立法的价值角度看,《物权法》的功能在于确立财产及财产权利的归属、定分止争;而《典当法》的着眼点不在于确定当物及典当权的归属,而在于确定典当主体的资格,规范典当行业健康、有序的发展。同时,典当行又具有特殊的工商企业的性质,由商务部和公安部联合监管,带有强烈的行政主义色彩。所以,典当与传统物权中的营业质权并不完全相同。《物权法》即使将来增设了营业质权一篇,也无法单独完成规制典当业的重任,还要求对此行业进行特别立法即制定一部统一的典当法。然而,民事形态的营业质权与商事形态的典当进入我国民商合一的立法体例后,必然出现《物权法》与《典当法》并存的局面,这就产生二者如何进行协调的问题。笔者以为,在《典当法》对相关问题有规定的情况下,应依特别法优于一般法的原则适用《典当法》,在《典当法》对相关问题没有规定的情况下,才能适用《物权法》的规定。

(二)《典当法》的体系结构与框架

与时俱进、融入世界法律发展的潮流要求我们制定一部完善的《典当法》,系统地解决典当发展中的问题也要求我们这样去做!而且,这一提议也已经被国内的一些研究典当的学者所提倡。在此,笔者试着对这一拟议中的《典当法》,提出一些体系结构和框架方面的建议:

第一章为总则,包括立法宗旨,法律适用,基本原则,主管机关及其对典当行的监督管理,行业自律组织,典当及相关用词的定义等;第二章为典当标的,包括典当行不得收当哪些财物以及收当哪些物品应经国家有关部门批准等;第三章为典当主体,包括典当行的性质及名称要求,典当行的设立、变更和终止,典当行的从业人员资格尤其负责人的任职资格,出当人的资格等;第四章为业务经营范围,包括典当行可以经营哪些业务,不得经营哪些业务;需要注意的是,相比现行的《典当管理办法》,未来的《典当法》应拓宽典当行的经营范围,允许典当行进行包括绝当销售、寄售等多种经营。这样做的好处有如下几点:一是多种经营可使典当行为当户提供多种服务,使那些因生活一时陷入困顿来典当行借钱的人不会怕被人看见而感到尴尬;二是典当行进行多种经营可以降低经营风险,增加其盈利点,有利于典当行的稳定;三是多种经营也可以为社会公众提供类似一站式的服务,使典当行更加便民。[14]第五章为当票,包括当票应载明的事项,当票不得转让、出借、质押给第三人,当票遗失后的挂失、补办程序等;第六章为业务经营规则,包括当物估价办法及折当率,当金数额及其利率,当期,典当综合费用,禁止当物转质,投保典当当值保险,绝当物处理规则,抽当制度,典当登记制度,收当查验制度,属于盗赃物的当物处置规则,典当行从商业银行贷款的规则及不得对外投资,典当行资产管理、财物会计、内部审计制度等等;第七章为法律责任,包括违法行为的种类和责任承担方式;第八章为附则,包括生效时间和解释机关等。

四、结语

典当业作为一个历史悠久的古老行业,无论是在古代亦或当今时代,都发挥着简便灵活﹑拾遗补缺的融资作用。特别是在贫富差距日益扩大的今天,立法确认传统的典当规则,使得融资方式和用益途径更具有比较效应,也为百姓选择机会的增多和维权提供更多的法律帮助,符合普通百姓尤其弱势群体对“融资”或“用益”需求的实际情况。[15]然而,在我国,学者们对典当的研究甚少,典当相关法规建设还很不完善,存在诸多问题,尤其是我国民事基本法律对此的规范还是一片空白。典当业经营中的很多问题亟待立法解决,否则,“先行动,后规则”的错误做法又会酿成一个个难以吞咽的苦果。本文最终的目的,就是要从民法的视角出发,用现代民法学的方法重新诠释典当这个古老而又全新的行业。对我国典当业应采取的立法模式作了说明,并试着对《典当法》的体系结构和框架提出了一些建议,以期对未来典当业立法提供一点可资借鉴的东西。

作者:田家庵区人民法院 魏莉

[①]参见刘鹰:《对典当业的思考》,《四川金融》1997年第10期。

[②]石光华:《从多棱角看典当业务》,《上海商业》2002年第3期。

[③]冯莹:《典当业:恢复之后仍飘摇》,最高人民法院《人民法院报》(正义周刊)2005年4月5日。

[④]参见杨国华:《论制定典当法的必要性和紧迫性》,《理论月刊》2006年第11期。

[⑤]参见李胜兰、冯玉军:《典当业的经济法律思考》,《发展》1996年第4期。

[⑥]参见杨国华:《论制定典当法的必要性和紧迫性》,《理论月刊》2006年第11期。

[⑦]参见钱鑫:《典当业有了连锁》,“解放日报网”,http://www.jfdaily.com/gb/node2/node142/node144/userobject1ai426044.html,2008年12月5日访问。

[⑧]参见东方:《典当也可以这样当》,http://www.cqvip.com,2008年11月6日访问。

[⑨]参见王志刚:《论典当》,《法学评论》1997年第1期。

[⑩]转引自杨玉:《论典当融资的法律规范》,http://www.studa.net/minfa/060929/1046114.html,2008年10月28日访问。

[11]前引①。

[12]彭真:《论新中国的政法工作》,中央文献出版社1992年版,第295页。

[13]参见[德]萨维尼:《论立法与法学的当代使命》,许章润译,中国法制出版社2001年版,第7、113页。

[14]参见谢莉:《市场经济需要典当行——赴美国、加拿大典当行考察报告》,《中国经贸导刊》2003年第2期。

[15]参见眭鸿明:《当前物权立法中几个值得关注的理论问题》,《中国民商法网刊》2006年第10期,http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=37281,2008年12月28日访问。

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英超级群(52233943),加入时请注名典当行全称与真实姓名。

[关键词] 典当 立法现状 典当法

一、典当的作用

典当是以物品的质押获取融资的一种方式,以“物”称“信”是典当业存在和发展的基础,其在我国有着悠久的历史和辉煌的过去。历经沉浮,进入当代社会,典当被赋予新的内涵,发挥着其独特的作用,成为一个新的经济增长点。所以,重新审视和规范典当,就显得尤为必要。

典当业作为一项古老的行业,新中国建立后的30几年里,曾一度销声匿迹。随着我国改革开放的深入和社会主义市场经济的确立,典当业又悄然复活,焕发出新的生机,成为对银行等主流融资渠道必要而有益的补充。[①]归结起来,其作用主要表现为如下几个方面:

首先,典当业对银行等主流融资方式起着拾遗补缺的作用,有利于拓宽融资渠道。当今世界许多国家和地区,都普遍实行多元化融资渠道和多元化融资方式,以形成自己完备的金融产业链条。然而,由于银行资本存在的风险几率的日益增大和金融危机的触角不断延伸,使得典当业作为一种非主流融资渠道兴盛起来。而且,在我国,银行等金融机构的服务对象有限,贷款手续繁琐,造成一些中小企业和社会公众在日常融资方面还远不尽如人意。而典当业作为一种方便快捷的融资方式无疑对银行业起着一种拾遗补缺、调余济需的作用。

其次,典当行有便利百姓融资的作用,有利于支持中小企业的发展。众所周知,近年来中小企业在我国蓬勃发展,已经成为国民经济的重要组成部分。与此同时,其在发展过程中对资金的需求也不断增加。但是,由于它们经济实力相对薄弱,以及商誉、市场等问题所致,造成从银行获贷比较困难。因而,一旦资金出现短缺,它们往往就求助于典当行:“于春季典当冬季之剩余货物,将当款用于置办夏季货物;再于秋季典当夏季之剩余货物,将当款用于置办冬季货物。一年四季,押新赎旧,循环往复,维持生计。若中、小企业急需调整产品结构或生产能力,也可求助于典当行,办理大宗物资和生产设备的质押业务。”[②]由此可见,典当行成为了我国一些中小企业的救世主,为它们提供资金,使其借力发展,搞活经济。

最后,典当行有救急解难的作用,有利于方便人民生活。如今的典当行不再是人们印象中只有“穷人”才去的地方,进典当行也不再是什么丢面子的事情。更多的人把它当作“及时雨”、“保险柜”、“淘宝屋”。异地钱包被盗身无分文,病人住院急需大笔押金,外出旅游爱车无人悉心照管,价廉物美的高档玩意儿令人垂涎欲滴……这时候典当行就大大方便了人们的需要。毫无疑问,利民、便民已成为了典当行的经营宗旨和理念。

二、典当民事立法的现状及问题

典当虽有其独特的价值和作用,但由于在旧社会当铺是地主富商发放高利贷盘剥贫民的代名词,老百姓对此深恶痛绝。故而,新中国成立后,将其作为高利盘剥的典型予以取缔。改革开放后,典当一改往日风貌,不再是山穷水尽、穷途末路者的无奈选择,相反成为很多人融资、理财的方式和方便生活的手段。所以,因其适应了市场经济发展的需要,又重新回到社会经济生活之中,并以极快的速度发展。但令人吃惊的是,我国的《民法通则》、《担保法》及至目前的《物权法》均未对其作出规定。正如梁慧星教授所言:“立法机关不知道一个制度的设计对社会有多大的意义,典当是一个行业,物权法里没有规定还得了吗?”[③]现阶段典当是由商务部、公安部联合发布的《典当管理办法》对其进行规制,但由于《典当管理办法》的立法层次和效力等级较低等一系列原因,从而致使典当立法存在较多的问题:

(一)典当民事相关立法分散和统一立法缺失。

截至目前为止,规制中国典当业的法律规范除了有《典当管理办法》,还有《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》有关质的规定,《中华人民共和国公司法》有关公司的规定,《城市房地产抵押管理办法》、《中华人民共和国机动车登记办法》、《商务部设立典当行及分支机构审批程序》等等。由于《典当管理办法》内容不够充分、完整,很多典当业务需要参照或援引上述其他法规中的相关条款,所以没有形成自己一套成熟专业的具体规定,徒具一副空空皮囊。从而,“政出多门”的分散立法导致无法衔接有度甚至貌合神离,与典当业发展较为成熟的国家和地区统一的《典当法》相比显然弊病要多。

(二)《典当管理办法》的立法层次和适用效果低下。

众所周知,《典当管理办法》属于部门规章,就其法律效力而言自然低于法律、法规。那么,致使典当业的立法管理产生了以下弊端:一是《典当管理办法》既然属于部门规章,其就无法阻止国务院其他部门及地方人大制定相关规章,从而造成立法管理上的矛盾重重。二是若国务院其他部门及地方人大制定的相关规章与《典当管理办法》不一致时,典当业在实践中如何适用则又混乱不清。[④]

另外,《典当管理办法》部分内容过于抽象模糊,不具有可操作性,适用效果低下。其中典当行的性质就缺乏明确的界定。所谓典当行的性质,是指典当行作为市场经营主体的机构属性和行业定位问题,即典当行属于什么性质的机构,进而应该归属于什么类型的行业,由谁进行监管。对于典当行的性质,理论界的观点颇为一致。以学者曲彦斌为代表,称典当行是一种以金融活动为其本质的金融经营机构,并且认为此点业已形成一种共识。然而,实践中对典当行性质的界定却是摇摆不定。1993年8月,中国人民银行从整顿金融秩序出发,发出了《关于加强典当行管理的通知》。该通知明确了典当行的主管机关是中国人民银行及典当行是非银行金融机构。1996年4月3日,中国人民银行又公布了《典当行管理暂行办法》。其中,第二条规定了典当行的主管部门是中国人民银行,第三条规定了典当行是特殊的金融企业。2000年6月经国务院同意,中国人民银行正式将典当行的监管职能移交给国家经贸委,同时取消典当行的金融机构性质,作为一类特殊的工商企业交由国家经贸委统一归口管理。2003年4月,国家经贸委被撤销,从此拉开了商务部负责监管典当业的序幕。综上可以看出,三易“婆家”无疑反映了立法监督机关对典当行的性质尚未达成稳定的共识。

再如,《典当管理办法》第三十五条规定:“办理出当与赎当当户均应当出具本人的有效身份证件。”但这与典当法律关系的主体资格迥然有异。对出当人的年龄和行为能力模糊规定的后果往往是埋下了典当行为可变更可撤销、无效,甚至违反公序良俗的隐患。[⑤]关于出当人,其他国家和地区的典当法律都做出了普遍的规定:当户必须是成年人,禁止无行为能力人和限制行为能力人出当。如我国台湾地区《当铺业法》第十七条规定:“当铺业不得收当无行为能力人及限制行为能力人之质当物。但限制行为能力人经其法定代理人同意者,不在此限。”美国《密苏里州典当法》规定:“18岁以下的未成年人不得典当。”我国香港《当押商条例》第二十一条规定:“当押商不得收取任何未满17岁的人当押的任何物品。”因此,未来的《典当法》对于出当人的主体资格应借鉴其他国家和地区典当法律关于出当人资格的规定,并且参照我国的《民法通则》作出明确的规定,以免因法律存在漏洞引发不必要的纠纷。

类似此种模糊规定还有很多。例如,《典当管理办法》第二十五条第四款规定:“典当行可以从事‘鉴定评估及咨询服务’。”但未明确如何收取费用;《典当管理办法》第三十八条第四款规定:“当期不足5日的,按5日收取有关费用。”那么,不足10日、15日……180日的等等,又该如何收费呢?按期间还是按实际天数收取费用,都没有明确的法律规定;《典当管理办法》第四十一条第一款规定:“典当行在当期内不得出租、质押、抵押和使用质物。”但是,若典当行违反该项规定,如何应对没有规定也缺乏相应的罚则。如此种种,严重影响了典当业的健康发展,不利于其长久经营。

(三)《典当管理办法》与民事规范及实务之间存有冲突。

统一立法的缺失往往会导致不同法律规定之间充满冲突。最为理论界和实务界所诟病的就是《典当管理办法》中流质条款有效和《担保法》中流质条款无效的冲突。《担保法》中质权不承认流质条款的效力。而在典当,债务人于期限届满后不能清偿债务的,担保物(当物或质物)便归债权人所有,不适用流质条款的禁止的规定。实务中,典当行的法律适用就变得无所适从:《典当管理办法》的效力显然低于《担保法》。同时,《典当管理办法》相对于作为一般法的《担保法》又是特别法,因而陷入法律适用的两难境地。[⑥]

另外,现有的《典当管理办法》与实践操作也无不充满冲突。这主要表现在:

第一,典当连锁经营缺乏明确的法律依据。2005年9月中旬,上海典当协会访问团应美国典当协会的邀请赴美国考察访问。这次美国之行,访问团成员深刻认识到了中国典当业与美国典当业经营上的巨大差距,认为其连锁经营管理模式、网络典当等是我国典当业极为值得借鉴的对象。众所周知,美国是全球连锁制的发源地。近年来,该经营方式亦大力应用于典当行业。美国的大中型典当行多数是借此方式扩大市场规模,保持优胜地位的。因为,连锁经营的现代管理模式能为典当行带来巨大的规模效益,主要表现为管理一致、控制力强、中心稳固、接近客户和获利性高。访问回国,中国典当业“学以致用”,于2007年初由上海百联集团组建了中国第一家现代典当连锁公司——华联典当连锁公司即由六家典当连锁门店和一家特种商品寄售店组成的连锁。而且,该公司似乎“一用而不可收拾”,立下了“今后三年将连锁门店再增加10家”的宏图大志。[⑦]无庸置疑,上海百联集团开了中国典当业连锁经营的先河,为典当业这个历史悠久的老古董又抛上了一层现代化的光彩。但是,“先行动,后规则”的错误做法似又重演,典当业连锁经营在法律的宇宙中又成了一个“真空地带”,更不用说网络典当经营的法律规制了。

第二,动产质押不转移质物占有权缺乏明确的法律依据。据载,某私企老板因急需用钱,将自己的私家车开进典当行,很快高高兴兴得到60万元当金,而且车子并未封存,其可以照开不误,以车代步的梦想依然继续。该种典当方式与传统的机动车典当操作方式基本相同,只需带齐典当机动车的全套手续。唯一有所不同的是典当时增加了一至两道中间环节,即汽车开到指定的公司,通过车辆检验后,该公司出具一份担保证明,并由他们对汽车进行一定程度的监控。但可以保证的是,这对当户的用车不会造成任何干扰和影响。[⑧]诚然,该种操作方式具有一定的人性化,也达到了物尽其用的目的。但是,舍去上述指定公司为什么会出具担保证明的追究,该种机动车质押不转移质物占有权的方式,无论与传统的营业质权还是现代的典当法理均是格格不入的,也有违我国《物权法》的相关规定,故不受法律的保护。理性的人都知道,上述指定公司对汽车的监控不可能疏而不漏,一旦车主将汽车卖入黑车市场而又去向不明,赎当期一过,典当行与指定公司之间必会产生法律纠纷。此时,不但难以定性,而且典当行与指定公司双方的权益保护将很难得到公正的权衡,只有去向不明的车主暗自得意,坐收渔翁之利。更有甚者,某些典当行打着“业务创新”的幌子,对不动产的典当,也不转移占有权,亦不实行管理和保险。这种经营方式是否允许,是目前亟待解决的问题。[⑨]

第三,《典当管理办法》第二十六条规定典当行不得经营旧物收购业务。但实践中不仅典当行从事“高价回收笔记本电脑”之类的业务,而且有的当户去典当行的目的就为处理旧物,只当不赎。同时,典当行也提供《典当管理办法》未规定的“保险箱”服务。据了解,外出旅游把爱车存入典当行的“停车族”日渐增多。大多数典当行都为“停车族”设了一个最低典当限额,一般是1万元。也就是说,一辆车经过评估后可以当10万元,但如果车主的目的仅是停车,也可以选择当1万元。因此,市民的理财观念更新了,典当业的服务也要适应市民生活的需求,适时推出种种便民措施来,相信会得到市民认可的,生意也会越做越红火。实际上,典当行如今发展不起来的原因之一就在于经营范围过窄,获利机会过小。像在美国和加拿大,其典当行的经营范围非常广,综合性很强。[⑩]

第四,《典当管理办法》第四十二条规定,典当行经营房地产抵押业务,应当和当户依法到有关部门办理抵押登记,再办理抵押典当手续。典当行经营机动车质押典当业务,应当到车辆管理部门办理质押登记手续。但实务中,房产绝当后,房管部门只办理房产的买卖、继承和赠与的过户登记手续,而不办理房产绝当的过户登记手续,典当关系不能据以转移房产的所有权。车辆的典当也是如此。车管所只办理车辆买卖、赠与和调拨关系的过户登记手续,而不办理车辆绝当后的过户登记手续。因此,该种典当关系因《典当管理办法》和房产、车辆登记的相关法律无上位法上的衔接而无法在实践中真正成立。[11]

三、完善典当民事立法的建议

解决目前典当立法上所存在的问题,我们就不得不一方面坚持从现今民间典当的实际出发,另一方面应借鉴古今中外有关典当民事立法的有益经验。早在1982年中国法学会成立大会上,中国社会主义法制建设的主要奠基人彭真就这样说:“研究法学必须吸收古今中外的有益的经验……法学会要研究古今中外的法律,不管进步的、中间的、反动的,不管是奴隶主的、封建的、还是资本主义的,都要研究,取其有用的精华,去其糟粕和毒素。”[12]

通过笔者曾做的古今中外典当立法概况的考察与比较,我们得到最大的启示是:在典当业发展较为成熟的国家或地区,都有与之相配套的专门法规,从而无论为典当行业经营还是政府对其监管等方面都提供了充分、有力的法律依据。并且在立法模式上或者在民法典中给予规定的同时又以专门法的形式予以立法,或者仅制定典当业专项法律。而我国现行的《典当管理办法》仅属于部门规章,其约束力和权威性都很有限,相对于全国统一的法律而言效力显然不足,并且许多方面规定的比较原则,可操作性还不强,导致典当业经营中的许多问题陷入法律管辖的飞地。与此同时,随着金融危机来袭,中小企业出现资金周转困难的问题,加上我国商业银行执行信贷紧缩政策,中小企业想到银行贷款门槛更高、审批更严格。在这种情况下,尽管典当行的利息要比银行高,越来越多的中小企业仍选择典当融资渡过这个经济寒冬。因此,诸如亏损、下滑、倒闭等词频繁出现在各行业时,典当行却在此次经济衰退中逆流而上,呈现一派欣欣向荣的景象,不断有新的典当行获批上马。而且,目前已有外资企业提出了在我国开办典当行的申请。此种情势下,构建并完善包括外资进入我国典当行管理在内的《典当法》,满足典当行业的发展需要已是当务之急。

(一)典当立法模式的路径选择

在《物权法》起草过程中,学界对于是否规定典当出现了分歧。最终,以现行担保规范足以保证融资需求的理由使典当与《物权法》失之交臂。但我们认为,正如萨维尼所说,法律为一定民族所特有,如同其语言、行为方式和基本社会组织体制,立法不是任意专擅的造物,而是国族基于自己的需求所世代酝酿者。[13]典当制度正是源于中国并经世代酝酿流传下来,对民族本土文化精神的追随正是当代中国包括立法等各项活动的急需。因此,为使我国典当业尽快步入有序发展的轨道,必须首先从立法体例上做出规定,在《物权法》中增设营业质权一节。综观我国《物权法》的各个草案,其中包括梁慧星教授主持的社科院稿、王利明教授主持的人民大学稿,也都建议在质权制度中增设营业质权。而且,徐国栋教授的《绿色民法典草案》第五分编物权法中也主张设立营业质权。

另外,由于典当除了具有《物权法》中营业质权之特质,还涵盖了房地产抵押、流质条款的适用等内容,并与传统的融资担保方式有着本质的区别。而且,它还是一种独立的以盈利为目的的商事行为,不同于一般的民事行为。从立法的价值角度看,《物权法》的功能在于确立财产及财产权利的归属、定分止争;而《典当法》的着眼点不在于确定当物及典当权的归属,而在于确定典当主体的资格,规范典当行业健康、有序的发展。同时,典当行又具有特殊的工商企业的性质,由商务部和公安部联合监管,带有强烈的行政主义色彩。所以,典当与传统物权中的营业质权并不完全相同。《物权法》即使将来增设了营业质权一篇,也无法单独完成规制典当业的重任,还要求对此行业进行特别立法即制定一部统一的典当法。然而,民事形态的营业质权与商事形态的典当进入我国民商合一的立法体例后,必然出现《物权法》与《典当法》并存的局面,这就产生二者如何进行协调的问题。笔者以为,在《典当法》对相关问题有规定的情况下,应依特别法优于一般法的原则适用《典当法》,在《典当法》对相关问题没有规定的情况下,才能适用《物权法》的规定。

(二)《典当法》的体系结构与框架

与时俱进、融入世界法律发展的潮流要求我们制定一部完善的《典当法》,系统地解决典当发展中的问题也要求我们这样去做!而且,这一提议也已经被国内的一些研究典当的学者所提倡。在此,笔者试着对这一拟议中的《典当法》,提出一些体系结构和框架方面的建议:

第一章为总则,包括立法宗旨,法律适用,基本原则,主管机关及其对典当行的监督管理,行业自律组织,典当及相关用词的定义等;第二章为典当标的,包括典当行不得收当哪些财物以及收当哪些物品应经国家有关部门批准等;第三章为典当主体,包括典当行的性质及名称要求,典当行的设立、变更和终止,典当行的从业人员资格尤其负责人的任职资格,出当人的资格等;第四章为业务经营范围,包括典当行可以经营哪些业务,不得经营哪些业务;需要注意的是,相比现行的《典当管理办法》,未来的《典当法》应拓宽典当行的经营范围,允许典当行进行包括绝当销售、寄售等多种经营。这样做的好处有如下几点:一是多种经营可使典当行为当户提供多种服务,使那些因生活一时陷入困顿来典当行借钱的人不会怕被人看见而感到尴尬;二是典当行进行多种经营可以降低经营风险,增加其盈利点,有利于典当行的稳定;三是多种经营也可以为社会公众提供类似一站式的服务,使典当行更加便民。[14]第五章为当票,包括当票应载明的事项,当票不得转让、出借、质押给第三人,当票遗失后的挂失、补办程序等;第六章为业务经营规则,包括当物估价办法及折当率,当金数额及其利率,当期,典当综合费用,禁止当物转质,投保典当当值保险,绝当物处理规则,抽当制度,典当登记制度,收当查验制度,属于盗赃物的当物处置规则,典当行从商业银行贷款的规则及不得对外投资,典当行资产管理、财物会计、内部审计制度等等;第七章为法律责任,包括违法行为的种类和责任承担方式;第八章为附则,包括生效时间和解释机关等。

四、结语

典当业作为一个历史悠久的古老行业,无论是在古代亦或当今时代,都发挥着简便灵活﹑拾遗补缺的融资作用。特别是在贫富差距日益扩大的今天,立法确认传统的典当规则,使得融资方式和用益途径更具有比较效应,也为百姓选择机会的增多和维权提供更多的法律帮助,符合普通百姓尤其弱势群体对“融资”或“用益”需求的实际情况。[15]然而,在我国,学者们对典当的研究甚少,典当相关法规建设还很不完善,存在诸多问题,尤其是我国民事基本法律对此的规范还是一片空白。典当业经营中的很多问题亟待立法解决,否则,“先行动,后规则”的错误做法又会酿成一个个难以吞咽的苦果。本文最终的目的,就是要从民法的视角出发,用现代民法学的方法重新诠释典当这个古老而又全新的行业。对我国典当业应采取的立法模式作了说明,并试着对《典当法》的体系结构和框架提出了一些建议,以期对未来典当业立法提供一点可资借鉴的东西。

作者:田家庵区人民法院 魏莉

[①]参见刘鹰:《对典当业的思考》,《四川金融》1997年第10期。

[②]石光华:《从多棱角看典当业务》,《上海商业》2002年第3期。

[③]冯莹:《典当业:恢复之后仍飘摇》,最高人民法院《人民法院报》(正义周刊)2005年4月5日。

[④]参见杨国华:《论制定典当法的必要性和紧迫性》,《理论月刊》2006年第11期。

[⑤]参见李胜兰、冯玉军:《典当业的经济法律思考》,《发展》1996年第4期。

[⑥]参见杨国华:《论制定典当法的必要性和紧迫性》,《理论月刊》2006年第11期。

[⑦]参见钱鑫:《典当业有了连锁》,“解放日报网”,http://www.jfdaily.com/gb/node2/node142/node144/userobject1ai426044.html,2008年12月5日访问。

[⑧]参见东方:《典当也可以这样当》,http://www.cqvip.com,2008年11月6日访问。

[⑨]参见王志刚:《论典当》,《法学评论》1997年第1期。

[⑩]转引自杨玉:《论典当融资的法律规范》,http://www.studa.net/minfa/060929/1046114.html,2008年10月28日访问。

[11]前引①。

[12]彭真:《论新中国的政法工作》,中央文献出版社1992年版,第295页。

[13]参见[德]萨维尼:《论立法与法学的当代使命》,许章润译,中国法制出版社2001年版,第7、113页。

[14]参见谢莉:《市场经济需要典当行——赴美国、加拿大典当行考察报告》,《中国经贸导刊》2003年第2期。

[15]参见眭鸿明:《当前物权立法中几个值得关注的理论问题》,《中国民商法网刊》2006年第10期,http://www.civillaw.com.cn/article/default.asp?id=37281,2008年12月28日访问。

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英超级群(52233943),加入时请注名典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻