民品典当的法律风险与防范——基于《民法典》担保制度的变革

发布时间:2025年07月11日浏览量:54来源:今律说法作者:

一、引言

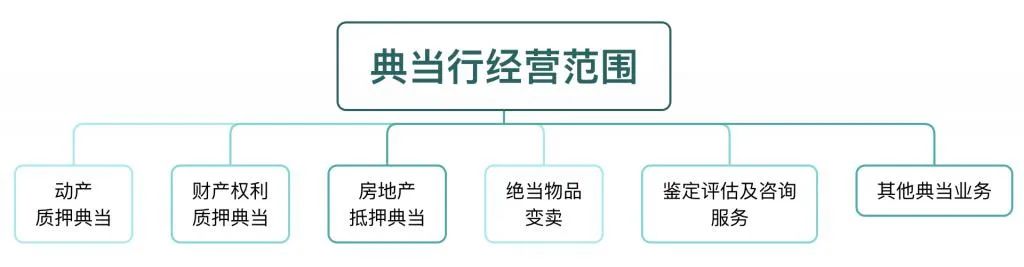

民品典当作为一种传统的融资方式,在中小企业及个人短期资金周转中仍具有重要作用。然而,随着《民法典》的施行及担保制度的重大调整,典当行业的法律环境发生显著变化,相关法律风险也随之增加。本文结合《民法典》担保部分的新规,分析民品典当的法律风险,并提出防范建议,同时结合最新司法案例予以说明。

二、《民法典》担保制度的主要变化

《民法典》及配套司法解释(如《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》)对担保规则进行了系统修订,主要涉及以下几个方面:

1.担保合同的独立性被弱化

原《担保法》允许独立担保,但《民法典》第682条明确规定,除非法律另有规定,主合同无效,担保合同无效。这对典当行在绝当后的债权主张产生影响。

2.流质(流押)条款的有限认可

《民法典》第401条、第428条对抵押和质押中的“流质条款”作出调整,规定债权人不能直接取得担保物所有权,但可依法优先受偿。典当行在绝当物处置时,需通过拍卖或变卖程序,不能直接以物抵债。

3.担保物权登记制度的优化

《民法典》明确动产抵押采取“登记对抗主义”,并统一了动产和权利担保的登记机构(如中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统)。典当行需注意当物的登记公示,避免因未登记导致优先权丧失。

4.当户违约时的清算义务

根据《民法典》第436条,质权人在实现质权时需履行清算义务,即当物处置价款超过债权部分应返还当户,不足部分可继续追偿。典当行需规范绝当物处置流程,避免被诉不当得利。

三、民品典当的主要法律风险

(一)合同效力风险

1.典当经营资质问题

根据《典当管理办法》,典当行需持《典当经营许可证》经营,否则合同可能被认定无效。例如,某典当公司因无证经营,法院判决其与当户的典当合同无效,仅需返还本金,无需支付利息(2023年某地案例)。

2.当物合法性风险

若当物为禁止流通物(如赃物、违禁品),质押合同无效。例如,某案中当户以盗窃所得黄金典当,法院认定典当行未尽审查义务,不享有优先受偿权(2022年案例)。

(二)担保物权实现风险

1.流质条款无效风险

典当行若在合同中约定“绝当后当物归典当行所有”,可能被法院认定为无效条款。例如,某典当行因在合同中约定“绝当后手表归典当行”,法院判决其需通过拍卖程序受偿(2023年案例)。

2.登记公示缺失风险

对于机动车、股权等需登记的当物,若未办理质押登记,典当行可能丧失优先权。例如,某典当行未办理股权质押登记,在当户破产时被认定为普通债权(2021年案例)。

(三)绝当处置程序风险

1.未履行清算义务的风险

根据《民法典》,典当行处置绝当物后,需将超出债权部分返还当户。若未履行,可能被诉不当得利。例如,某典当行拍卖绝当房产后未返还剩余价款,被判赔偿当户损失(2022年案例)。

2.处置程序不合规风险

部分典当行自行变卖绝当物,未通过合法拍卖程序,导致处置行为被撤销。例如,某典当行未经拍卖直接变卖绝当玉石,法院认定其程序违法(2023年案例)。

四、风险防范建议

1.严格审查当户及当物

核实当户身份、当物权属及合法性,避免接受赃物或禁止流通物。

2.规范合同条款

避免使用流质条款,明确绝当后的处置方式(如约定通过协议折价、拍卖或变卖受偿)。

3.完善担保物权登记

对机动车、股权等当物,及时办理质押登记,确保优先受偿权。

4.合规处置绝当物

严格履行清算义务,通过司法拍卖或委托拍卖行公开处置,保留相关证据。

5.加强法律合规培训

典当行从业人员除了应熟悉《典当管理办法》及有关行业监管规定之外,还应熟悉《民法典》及最新司法解释,避免因法律认知不足导致的风险。

五、结语

《民法典》有关担保制度的变革对民品典当行业提出了更高要求。典当行应顺应法律变化,优化业务流程,加强风险管控,以确保合规经营并维护自身权益。同时,司法实践中的最新案例表明,只有严格依法操作,才能有效防范法律风险,促进典当行业健康发展。

民品典当作为一种传统的融资方式,在中小企业及个人短期资金周转中仍具有重要作用。然而,随着《民法典》的施行及担保制度的重大调整,典当行业的法律环境发生显著变化,相关法律风险也随之增加。本文结合《民法典》担保部分的新规,分析民品典当的法律风险,并提出防范建议,同时结合最新司法案例予以说明。

二、《民法典》担保制度的主要变化

《民法典》及配套司法解释(如《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》)对担保规则进行了系统修订,主要涉及以下几个方面:

1.担保合同的独立性被弱化

原《担保法》允许独立担保,但《民法典》第682条明确规定,除非法律另有规定,主合同无效,担保合同无效。这对典当行在绝当后的债权主张产生影响。

2.流质(流押)条款的有限认可

《民法典》第401条、第428条对抵押和质押中的“流质条款”作出调整,规定债权人不能直接取得担保物所有权,但可依法优先受偿。典当行在绝当物处置时,需通过拍卖或变卖程序,不能直接以物抵债。

3.担保物权登记制度的优化

《民法典》明确动产抵押采取“登记对抗主义”,并统一了动产和权利担保的登记机构(如中国人民银行征信中心动产融资统一登记系统)。典当行需注意当物的登记公示,避免因未登记导致优先权丧失。

4.当户违约时的清算义务

根据《民法典》第436条,质权人在实现质权时需履行清算义务,即当物处置价款超过债权部分应返还当户,不足部分可继续追偿。典当行需规范绝当物处置流程,避免被诉不当得利。

三、民品典当的主要法律风险

(一)合同效力风险

1.典当经营资质问题

根据《典当管理办法》,典当行需持《典当经营许可证》经营,否则合同可能被认定无效。例如,某典当公司因无证经营,法院判决其与当户的典当合同无效,仅需返还本金,无需支付利息(2023年某地案例)。

2.当物合法性风险

若当物为禁止流通物(如赃物、违禁品),质押合同无效。例如,某案中当户以盗窃所得黄金典当,法院认定典当行未尽审查义务,不享有优先受偿权(2022年案例)。

(二)担保物权实现风险

1.流质条款无效风险

典当行若在合同中约定“绝当后当物归典当行所有”,可能被法院认定为无效条款。例如,某典当行因在合同中约定“绝当后手表归典当行”,法院判决其需通过拍卖程序受偿(2023年案例)。

2.登记公示缺失风险

对于机动车、股权等需登记的当物,若未办理质押登记,典当行可能丧失优先权。例如,某典当行未办理股权质押登记,在当户破产时被认定为普通债权(2021年案例)。

(三)绝当处置程序风险

1.未履行清算义务的风险

根据《民法典》,典当行处置绝当物后,需将超出债权部分返还当户。若未履行,可能被诉不当得利。例如,某典当行拍卖绝当房产后未返还剩余价款,被判赔偿当户损失(2022年案例)。

2.处置程序不合规风险

部分典当行自行变卖绝当物,未通过合法拍卖程序,导致处置行为被撤销。例如,某典当行未经拍卖直接变卖绝当玉石,法院认定其程序违法(2023年案例)。

四、风险防范建议

1.严格审查当户及当物

核实当户身份、当物权属及合法性,避免接受赃物或禁止流通物。

2.规范合同条款

避免使用流质条款,明确绝当后的处置方式(如约定通过协议折价、拍卖或变卖受偿)。

3.完善担保物权登记

对机动车、股权等当物,及时办理质押登记,确保优先受偿权。

4.合规处置绝当物

严格履行清算义务,通过司法拍卖或委托拍卖行公开处置,保留相关证据。

5.加强法律合规培训

典当行从业人员除了应熟悉《典当管理办法》及有关行业监管规定之外,还应熟悉《民法典》及最新司法解释,避免因法律认知不足导致的风险。

五、结语

《民法典》有关担保制度的变革对民品典当行业提出了更高要求。典当行应顺应法律变化,优化业务流程,加强风险管控,以确保合规经营并维护自身权益。同时,司法实践中的最新案例表明,只有严格依法操作,才能有效防范法律风险,促进典当行业健康发展。

(注:本文案例均基于公开裁判文书,为保护隐私,未注明具体案号。)

(免责声明:本文转载自互联网,文章内容如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本网联系,我们及时删除。谢谢!)

温馨提示:如需业务、风险在线讨论,辽宁省内典当企业请加入辽宁省典当协会会员群(133649286),外省典当企业可加入典当精英群(52233943),加入时请注明典当行全称与真实姓名。

典当新闻

典当新闻